「インテリアにこだわった家とまでいかなくても、落ち着いてリラックスできるような部屋を目指しています。そんな中、家具は揃えたのですが、カーテンをどうするのかが上手く決まりません。カーテンがいいのか、ブラインドがいいのか。それとも他にもっと良い物があるのか。カーテンについて何かアドバイスをもらえないでしょうか?」

このような質問を読者の方よりもらいました。

確かにカーテン次第で家の中の雰囲気はかなり変わりますよね。

そこで今回は、カーテンの種類とカーテンを決めるときのポイントについてお伝えしたいと思います。

インテリアが気になる方は、ぜひご覧下さい。

カーテンの種類

カーテンなど、窓周りにつける装飾全般のことをインテリア業界では「ウィンドウトリートメント」と言います。

カーテンだけでなく、ブラインドやロールスクリーンなどもウィンドウトリートメントの1つになります。

では、家でよく使われるウィンドウトリートメントとはどんな物があるのでしょうか?

まずは、ウィンドウトリートメントにどんな種類があるのか見てみましょう。

ダブルカーテン

ドレープと呼ばれる厚手のカーテンと光を透す薄手のレースのカーテンを組み合わせているのがダブルカーテン。

一般的にカーテンと言えば、このダブルカーテンのことを指します。

ダブルカーテンは薄手の「レースカーテン」と厚手の生地の「ドレープカーテン」という2つのカーテンで構成されているのでダブルカーテンと呼ばれています。

ダブルカーテンはレースカーテン、ドレープカーテンの組み合わせ次第でいろんな表現を出すことができるんですね。

ダブルカーテンを選ぶ際のポイントとしては、まずはドレープカーテンの色づかいが挙げられます。

家具に合わせた色のカーテンを選ぶとインテリアに馴染みやすいですし、反対に色をアクセントにして少し遊ぶなど使い方は様々です。

また、ドレープはヒダやスタイルによっていろんな表情になるので、ドレープをインテリアに合わせたコーディネートにすると家のインテリアが一段レベルアップします。

その他、ドレープは断熱性や遮光性、防音性に優れているので、LDKや寝室など、用途に合わせて選んであげるのも効果的です。

一方、レースカーテンは色あせしにくく、耐久性があり、お手入れがしやすいのが特徴です。

レースカーテンも薄い物から中が見えにくい物まで様々なカーテンがあります。

昼間は家の中が丸見えにならずに光を入れれるためにレースカーテンのみという使い方をすることが多いですが、どれくらいレースカーテンが透けて外から見えるのかは意外と見落としやすく、あとで思っていたよりも中が丸見えだったなんてことにならないように、購入前には1度確認してみてくださいね。

ロールスクリーン

Photo:http://www.interior-nagashima.com/sys-images/products/l/00009040.jpg

上部で巻き上げるので、開口部がスッキリと見えるのがロールスクリーンの特徴です。

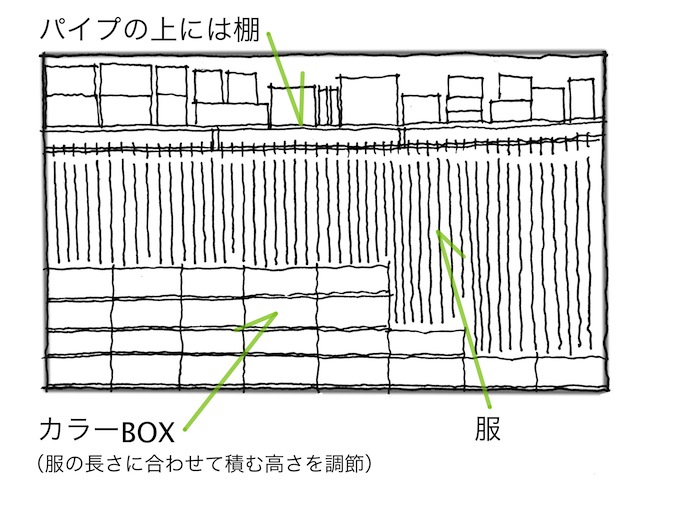

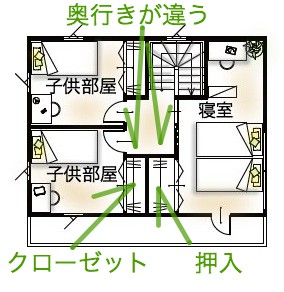

窓周りだけでなく、間仕切りや収納の目隠しとしても使うことがあります。

たとえば、建具のない和室の天井に埋め込んでおいて、日頃は開放的な和室、誰かが和室に泊まった時にはロールスクリーンを降ろして部屋として使ったり、洗面脱衣室で洗面と脱衣を区切りたい時や洗濯機を隠したい時なんかにもロールスクリーンを使うことがあります。

このように、ロールスクリーンは幅広い用途で使うことができるんですね。

ロールスクリーンは巻き上げた時に少し野暮ったく見えることもあるので、ロールスクリーンを巻き上げた時にロールスクリーンが見えないようにしてあげるとスッキリと見えます。

ブラインド

Photo:http://www.matusou.co.jp/woodblind/nichibei/bamboo.html

何枚ものスラット(羽根)が組み合わさって出来ているブラインド。

ブラインドはスラット(羽根)の材質によって見た目や質感が違ってきます。

たとえば、ウッドブラインドはスラットに天然木を使用して、重厚感と存在感を出したい時に使います。アジアンテイストのインテリアとも相性がいいですね。

他にはアルミのブラインドを使えば、モダンでシャープな印象を与えてくれます。スッキリしたインテリアに最適です。

樹脂製の一般的なブラインドはベネシャンブラインドと呼ばれ、ユニットバスでも使用可能ですが、見た目が安っぽくなってしまうことがあるので注意が必要です。

家で使う場合は、くれぐれもオフィスのような雰囲気にならないようにしておきたいですね。

縦型ブラインド

Photo:http://www.trueheart.co.jp/images/handling-items/blind/01L.jpg

普通のブラインドは横にスラット(羽根)が並んでいますが、垂直にスラットを並べたブラインドのことを縦型ブラインドと呼びます。

大きな掃き出し窓に使われることが多く、普通のブラインドに比べて出入りが頻繁な場所でも使いやすいのも大きなメリットと言えます。

また、光の調節もしやすく、特に縦型ブラインドは縦のスラットがキレイで部屋がお洒落に見え、高級感が出るもの大きな特徴です。

横型、縦型どちらのブラインドに共通して言えることですが、ブラインドは光の量を調整しやすい反面、断熱性能や遮音性能は高くないので、サッシの性能が悪い家で使う場合は注意が必要です。

(冬場の暖房の効きに大きな影響があります)

シェード

Photo:http://curtain-plage.co.jp/shade/

シェードは、生地を水平にたたみながら、上下に昇降させて使います。

似た様な造りのロールスクリーンと同じように布溜まりが上部にできるので、カーテンに比べて部屋がスッキリ見えるのが特徴です。

ただ、シェードは上げ下げに手間が掛かるので、頻繁に上げたり下げたりすのには向いていなく、主に小窓に使うのがおすすめです。

プリーツスクリーン

Photo:https://www.toso.co.jp/products/pleats/screen/images/keito_im1.jpg

ここ10年程でかなり使う方が増えてきたプリーツスクリーン。

プリーツスクリーンは、和室、洋室どちらにも映えるデザインが特徴です。

素材も様々で、和紙や不織布を使った物もあり、色合いだけではなく質感も楽しむことができます。

プリーツスクリーンの断面を蜂の巣状(ハニカム)にしたものをハニカムスクリーンと言い、プリーツスクリーンよりも断熱性がかなり向上するので、寒がりの方には特におすすめです。

プリーツスクリーンを使うときは色の組み合わせをぜひ楽しんでくださいね。

カーテンの効果

それでは次に、カーテンなどウィンドウトリートメントを付けるとどんなメリットがあるのか見てみましょう。

自然光の量の調整

カーテンをつけることで、部屋の中に入ってくる光の量をコントロールできるようになります。

光を入れたい時はレースのカーテンを。光をカットしたい時はドレープを使えばカットできます。

また、遮光カーテンなどもあるので、夜勤で昼間に睡眠をとることがよくある人や、寝室の側に街灯がある場合なんかに重宝します。

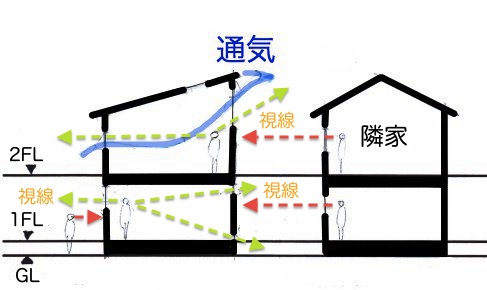

内外からの視線の調整

カーテンは光の調整だけでなく、視線の調整にも役に立ちます。

昼間は家の中が外から見えにくいので、レースのカーテンで光を入れながら視線をカット。

反対に夜は家の中が外からよく見えるので、遮光性能の高いカーテンを使って家の中が見えないように視線を調整できます。

ちなみに、UVカットのレースカーテンもよく販売されていますが、紫外線をカットできる割合が高いほどカーテンの目は細かくなり、レースカーテンのみでも外からの視線をほとんどカットできます。(ミラーレースカーテンとも呼ばれます)

暑さ寒さを和らげる

カーテンを付けることで夏の直射日光を防いだり、冬は暖房の効きを良くすることができます。

窓は家の中で一番断熱性能が弱くなりやすい場所なので、カーテンで断熱性能を補ってあげる訳ですね。

プリーツスクリーンやカーテンは断熱、遮光性に優れていますが、ブラインドあたりは断熱性能はほとんど期待できないなど、何を窓周りに取り付けるかでも家の断熱性能が違ってきます。

防音などの機能性

カーテンには防音性能を高めた物や、防炎性能が高い物なんかもあります。

そのため、大きな音量で映画を見たり音楽をかける部屋では、防音性能が高いカーテンを使うのがおすすめです。

カーテンが有るか無いかで、音の漏れ方は結構違ってきます。

インテリアとしての雰囲気づくり

カーテンは、家具と同じように家の雰囲気を大きく変える力を持っています。

たとえば、白い壁に白ベースのカーテンをつけてあげればカーテンの存在感を少なくすることもできますし、色や模様が違うカーテンをつければ部屋のアクセントとしても使うことができます。

部屋の壁紙の色をわざわざ変えてあげなくても、カーテンでも部屋の雰囲気を変えられるんですね。

また、ブラインドを使えばモダンな印象になりますし、縦型ブラインドのある家なんかは部屋に高級感が出てカッコ良く見える家が多いです。

一方、洋風の家であればカーテンの形やカーテンレールといった細かい造りを上手く取り入れるのが、オシャレなインテリアのポイントになってきます。

カーテンを上手く使って部屋のインテリアをよりお洒落なものにしたいですね。

カーテンレールの選び方

カーテンを選ぶ際、意外と重要なのがカーテンレール。

カーテンレールがなければ、カーテンなどウィンドウトリートメントは取り付ける事ができないですし、そのデザイン次第でもカーテンの雰囲気は変わってきます。

また、カーテンレールは家が完成した後でもある程度手軽に交換ができ、しかも道具さえあれば自分でも設置が可能な商品でもあります。

それでは、カーテンレールの選び方のポイントについてご紹介したいと思います。

インテリアにあった色・デザインを選ぶ

日本の住宅では、ほとんどのご家庭がまとまりのある調和を重視したデザインや色あわせを好む傾向にありますので、カーテンレールの色を選ぶ際には、

- 壁の色に合わせるか。

- 窓枠やサッシ枠の色に合わせるか。

- 床材や室内ドアや扉(建具)の色に合わせるか。

この三択になることが多いです。

また、室内デザインやカーテンの雰囲気にあわせたレールを選択されるケースもよくあります。

シンプルなインテリアの部屋を作りたい方はカーテンレールもいたってシンプルで機能的なものを選択する傾向にありますし、こだわりの洋風アンティーク風のお部屋を作りたいのであれば黒いアイアン調の個性的なレールを選ぶのも楽しいですね。

カーテンレールはカーテンとセットの物。

失敗しないカーテンレール選びをするなら、必ずカーテンに合ったカーテンレールを選んでくださいね。

カーテンの操作性を意識する

カーテンレールの種類には、大きく言うと機能性や操作性を意識したつくりになっているか、それとも意匠(デザイン)を意識したつくりになっているかの2タイプに分かれます。

機能性を意識しているつくりのカーテンレールは、文字通り、カーテンをひっぱる動作がスムーズにできますが、デザインを意識した構造のカーテンレールは若干操作性がよくなく、途中でひっかかってしまったりひっぱる際にコツが必要なことがあります。

カーテンはほぼ毎日開け閉めする物。

デザイン性を最優先する場合でも、カーテンの開け閉めをできれば1度確認しておきたいですね。

カーテンレールの種類

カーテンレールで最も一般的なのが、「機能性レール」。

一般的な家やアパートに付いているカーテンレールで、形状や操作は非常にシンプル、色展開も豊富でお値段もリーズナブルといったカーテンレールです。

ナチュラルやシンプル系、ダンディ系のインテリアにも相性がいいですが、トラディショナルな洋風のインテリアや女性らしいエレガントなインテリアだとちょっと浮いてしまうのが難点でしょうか。

機能性レールだと少し味気ない、もう少しオシャレなものが欲しいという方には、機能性レールをベースに装飾を施したハイブリット型タイプのカーテンレールもあります。

一方、機能よりデザイン重視!という方には装飾レールを検討するのがベストです。

レールの素材もレールの端につけるキャップと呼ばれるデザインが豊富なもの、レールの留め方も多岐に渡ります。

Photo:http://www.konpo.gr.jp/window/tatikawa-rail/smoothwood19/smoothwood19-top.html

装飾レールのデメリットを挙げると、金額が少し高額になりがちなのが難点。

カーテンレールはカーテンの数だけ必要になり、意外と何本も取り付けていると結構金額が掛かって予算オーバーしてしまった何てことも。

取り付けの場所をリビングだけにして人の入らない居室は機能性レールに変更するなど、取り付け点数を減らすなどで金額を調整する方も多いです。

カーテンは全ての窓につける?

カーテンをどうするか考える時に必ず出てくるのが、「どの窓までカーテンを付ければいいのか」という問題です。

ワンルームの部屋であれば窓は1カ所くらいなので迷う必要はありませんが、それ以上広いアパートやマンション、家になると窓はかなり多くなります。

家の断熱性能のことを考えれば、全ての窓にカーテンがついているのが理想ですが、小さい窓にカーテンやロールスクリーンが付いていると、ただでさえ小さな窓がより小さくなったりカーテンがしつこく見えたりしてきます。

カーテンの費用もバカになりませんよね。

そのため、全ての窓にカーテンをつける人はまずいません。

カーテンを付ける、付けないの目安としては、窓ガラスが透明な窓にはカーテンなどの目隠しをつけて、スリガラスの窓には何もつけない、又は住んでから気になるようなら後々カーテンをつけるという方がほとんどです。

メリハリをつけたカーテンの配置が重要なんですね。

カーテンはいつ決めばいい?

賃貸住宅や建売住宅であれば、部屋がすでに完成しているので引越す際にカーテンを付けることになりますが、家を建てる場合はいつ頃カーテンを決めればいいのでしょうか?

カーテンをどんな物にしようかと考えるのは早いのに越したことはありませんが、最終的には、家の壁紙が貼られてから決定するのがおすすめです。

カーテンのサンプルを部屋の壁に合わせてみると、失敗が少なくなるからなんですね。

壁紙やカーテンのサンプルで色を合わせているのと、実際に部屋で色を合わせるのとでは、実際に見える色味に少し違いが出てくるんですね。

基本的な考え方として、部屋の壁紙は明るい色であればあるほど(白いほど)実際に家ができた時に白く見えます。

反対に濃い色は、家ができた時にみるとより濃く見えます。

そのため、壁紙の小さなサンプルで見ていた時と、実際に内装工事が終わってから部屋を見た時の印象が違ってくるんですね。

カーテンの打合せは早めにしたとしても、最終的には壁紙が貼られてから色を合わせてみると、よりイメージが付きやすく失敗が少なくなりますよ。

カーテンのお手入れ方法

それでは最後に、カーテンやブラインド、ロールスクリーンのお手入れ方法について見ていきましょう。

窓回りの掃除と言えば、

- 拭く

- はらう

- 洗濯する

この辺りが中心となります。

拭く場合は固く絞った雑巾で汚れを拭きとるやり方が一般的です。

この時、水に弱かったり摩擦に弱い素材を扱っている場合は、拭くことによって圧力や摩擦が起こり、せっかくの商品の形が崩れてしまったりする原因にもなりますので、慎重に行う必要があります。

次に埃や汚れをはらうというやり方も一般的です。

今は柄の長いモップタイプもありますので、高いところや手の届かない吹き抜け空間の窓まわりでも大活躍してくれます。

さらには1年間の室内や外気の汚れを吸った生地は洗たくするという方法も一般的です。

カーテンのお手入れ

カーテンは厚地のドレープとレース生地があり、日光にあたって日焼けしたり外気からの汚れや室内の油汚れを吸って色が変色している可能性があります。

この汚れが取れるかどうかがカーテンのお手入れで大事なポイントなんですね。

カーテンのお手入れ方法としては洗濯がありますが、気をつけなくてはいけないのは洗濯表示。

素材によっては洗って縮むタイプ、ドライクリーニングのタイプなどがあり、洗濯に失敗して丈が縮んでしまったり生地のハリ感を失ってヨレヨレになってしまったりというケースもあります。

今は自宅で洗えるドライクリーニング材もあり、その場合はネットに入れて一枚ずつ洗濯機で洗います。

また、家庭で洗えない素材については、クリーニング店に持っていくか、掃除機をカーテン生地に当てて中程度の吸引で埃を吸い取るなどができます。

カーテンを買う場合は、ついつい柄などに目が行ってしまいお手入れのことは後回しになってしまいますが、購入の際にそのカーテンが洗濯可能かどうか、またどのように洗濯すればいいか聞いておくとお手入れがすごく楽になりますよ。

ロールスクリーン

ロールスクリーンにはウォッシャブルといって洗える生地と洗えない生地があります。

洗える生地の場合、洗濯機でソフト洗いコースの他、手洗いやつけおき洗いで丁寧に洗います。

脱水はなるべく短くし、屋外で陰干して乾燥機の使用は避けるのがポイントです。

一方、ロールスクリーンは生地の着脱が中々手間という側面もあります。

「着脱が面倒なので洗わない」と言う方は、最初から洗えない生地でもいいですし、ハンディモップなどで埃をはたき落とすという方法もあります。

ブラインドのお手入れ

ブラインドはアルミブラインドでもウッドブラインドでも、羽が何枚もあるので一枚ずつ掃除するのは大変。

今はウッドブラインド用のブラシもありますので、効率よく汚れを取り除きたいですね。

レデッカー(REDECKER) ブラインドブラシ 12cm 山羊毛 510504

レデッカー(REDECKER) ブラインドブラシ 12cm 山羊毛 510504

プリーツ・ハニカムスクリーン

不織布でできているプリーツやハニカムスクリーンは洗濯はできないので、付着した埃やチリなどの汚れはハンドモップなどで優しくなでるように拭き取ります。

液体汚れは付着した際にすぐ拭き取ることが肝心。

長いこと放置した汚れやコーヒーや醤油などの濃い色の液体汚れはシミになりやすいです。

また、濡れた雑巾で拭くとシミになったり変形することもありますので避けたいですね。

プリーツスクリーンやハニカムスクリーンはコードの部分を小さなお子さんが遊んだり引っ張ったりして動きが悪くなっている場合があるので、お手入れの際に一緒に調整するのがおすすめです。

コードの動きは基本的に自分で直すことができますが、コードのすり切れや劣化など根本的にメンテナンスが必要な場合は、取り付けたカーテン屋さんかメーカーに相談したいですね。

まとめ

今回はカーテンについてお伝えしてきました。

カーテンは日常生活でよく使う物ですが、意外と何となくサイズだけ合わせて購入したというケースも多く見られます。

でも、カーテンはインテリアに大きな影響を与えるので意外と侮れない物。

特に、日頃カーテンに注目することってあまり無いですし、買う機会もそんなに無いので、自分でカーテンを選ぶというのは結構難しいんですね。

そのため、家を建てると決めたら日頃から意識してカーテンを見るのもオススメですし、工務店が紹介してくれるカーテン業者の人にカーテンのたたき台のプランをつくってもらって打合せするという方法もあります。

また、家具屋さんやインテリアショップなら家具と合わせてコーディネートしてくれるお店もありますし、その他にインテリアコーディネーターがいる会社なら、インテリアコーディネーターが部屋の雰囲気に合うように一緒にカーテンを選んでくれる会社もありますので、家を建てる方は工務店選びの段階でカーテンはどのように決めるのか聞いておくと安心ですね。

あなたもぜひ、部屋の雰囲気に合う素敵なカーテンを選んでくださいね。

では。

インテリアについてはこちらも参考にしてください。

→お洒落な家具や雑貨が見つかるおススメのインテリアショップ14選

→おすすめの名作チェア12選 + おしゃれな椅子をご紹介します

→部屋がおしゃれになる観葉植物25選。おすすめのインテリアグリーンをご紹介します。

→おしゃれカフェに学ぶ!部屋をおしゃれにするための3つの方法

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

→家を建てる前に必ず知っておきたい理想の家を建てる方法【絶対保存版】

家づくりで失敗したくない!そんな方こそ、間取りが重要です。

住まいの解剖図鑑

住まいの解剖図鑑

家を建てたくなったら

家を建てたくなったら

誰も教えてくれない家づくりのすべて 2018年度版 (エクスナレッジムック)

誰も教えてくれない家づくりのすべて 2018年度版 (エクスナレッジムック)

伊礼智の「小さな家」70のレシピ (エクスナレッジムック)

伊礼智の「小さな家」70のレシピ (エクスナレッジムック)

伊礼智の住宅設計 (エクスナレッジムック)

伊礼智の住宅設計 (エクスナレッジムック)

住宅巡礼

住宅巡礼

中村好文 普通の住宅、普通の別荘

中村好文 普通の住宅、普通の別荘

建築知識ビルダーズNo.34 (エクスナレッジムック)

建築知識ビルダーズNo.34 (エクスナレッジムック)

店舗を加えて大改訂! 住宅インテリア究極ガイド

店舗を加えて大改訂! 住宅インテリア究極ガイド

住宅インテリア究極ガイド 2015-2016 (エクスナレッジムック)

住宅インテリア究極ガイド 2015-2016 (エクスナレッジムック)

荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ

荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ

アイリスオーヤマ ハンガーラック 押入れ ラック付 幅75cm 耐荷重40kg OSK-75 パイプハンガー

アイリスオーヤマ ハンガーラック 押入れ ラック付 幅75cm 耐荷重40kg OSK-75 パイプハンガー