人生の一大イベントとなる家づくり。

せっかく家を建てるなら理想の家を建てたいと思いますし、少なくとも家づくりで失敗するのは避けたいですよね。

では、「家を建てたい」と思った時、まず何から始めれば良いのでしょうか?

「住宅会社探し?」「お金について考える?」「住宅展示場に家を見に行く?」

ちょっと待ってください。

どれも大切なことではありますが、実は家を建てる時にまず重要なのは、まずは家づくりはどのような流れで進んで行って、どのような事をする必要があるのかという「家づくりの全体像」を知ることなんです。

私は建築士として100件を超える方の家を担当し、日々多くの方から家づくりの相談をいただいていますが、良い家を建てられた方というのは最初に「家づくりの全体像」を把握した上で家を建てた方がほとんど。

家を建てる時の全体像を知らないまま、何となく流れにのって家づくりをしてしまうと、「本当は〇〇した方が良かったかも・・」と後になって気付くことが多いんですね。

特に家を建てる契約をした後だと、家づくりをやり直すのは凄く大変。

せっかく家族が楽しく暮らすための家づくりなのに、家を建てた後に後悔してしまってはどうして家を建てたのか分からなくなってしまいますよね。

そうならないためにも家を建てる時はまずは「家づくりの全体像」を把握する。

さらには「家づくりの全体像を把握」することで良い家を建てるのにはどんな事が必要なのかが分かるだけでなく、何があなたにとって良い家で何が悪い家なのかの判断もできるようになります。

最初に「家づくりの全体像」を把握しているかどうかで、家づくりの質は間違いなく変わってくるんですね。

今回は、そんな家を建てる時の全体像とポイントについてまとめました。

家のプロとして家づくりの現場を日々目にしているからこその情報を書いていますので、これから家を建てたようと思っている方はぜひ参考に、家づくり中の方はぜひ再確認してみてくださいね。

家を建てる時の流れを知る

家を建てる時、まず大切なのは家づくりの流れを知ることとお伝えしました。

例えば、これまで作ったことのない料理を作ろうと思った時は何が必要かあらかじめレシピを調べて買い物に行きますよね。

レシピを調べることで「美味しい料理を作る」というゴールまでかなり近づくことができます。

実は、家づくりも同じです。

家づくりのゴールは、家を建てるのが目的ではなくて、家を建ててから楽しく充実した生活を送ることですよね。

そのためには闇雲に家づくりを始めるのではなく、料理のレシピと同じで、「あなたに合った家を建てて充実した生活を送る」というゴールへたどり着くためには、どういう事をして、どういう流れになっていくかという知識を身につけるのが第一歩となるんですね。

このように家を建てる流れを知ることで、おぼろげだった家づくりが具体的に見えてくるようになり、いつ何をすれば良いかが分かるようになってきます。

家を建てる時に知っておきたいのは次の13のこと。

- どうして家を建てようと思ったのか?

- 家の資金計画について。

- 家の種類。

- 家の価格の目安。

- 家を建てるタイミング。

- 土地探し。

- 家を建てる会社の情報収集。

- 住宅会社を決めるポイント。

- 住宅会社の担当者との付き合い方。

- 家の契約。

- 家の打ち合わせ。

- 家の間取りのポイント。

- 家の工事着工 〜 家の完成に向けて。

この中に家づくりの全てが入っています。

1つめの項目は「どうして家を建てようと思ったのか?」

12の項目の中でこれだけ疑問形になっていますが、どうして疑問形の物が一番最初に来ているのでしょうか?

それではまず、「どうして家を建てようと思ったのか?」について見ていきましょう。

どうして家を建てようと思ったのか?

家を建てたいと思った時、まずは何を最初にすればいいでしょうか?

「住宅会社や住宅展示場に行く事?」、「ネットで家を建てている会社を探して資料請求すること?」

どれも家を建てるのに大切なことですが、まだ家づくりの最初の段階で必要なことではありません。

家を建てるのに一番最初にすること。

それは、「どんな家に住みたいか」「家で何がしたいのか」をイメージすることから家づくりは始まります。

→家が欲しいと思った時に最初にする事

例えば、家と同じように大きなお金が必要となる車を買う時の場合でも、車を何のために使うかでも選ぶ車種は変わってきますよね。

とりあえず買い物などに使うための足が必要というのであれば軽自動車でも十分ですし、大人数で遊びに出かけるのが目的であれば何人も乗れる大きな車を、アウトドアが好きで遊びに車を使うのであれば物が多く乗せられてパワフルな走りをするSUVにするなど、「あなたが何がしたいのか」次第であなたに合う車は変わってきます。

家も同じなんですね。

家を建てる前に、まずはあなたがどんな家に住みたいのか、そしてどんな生活を送りたいのかをイメージすることで、あなたの家づくりの目指す方向が見えてくるようになります。

もちろん、1番最初ですので〇LDKの家とかオシャレなキッチンを入れたいなど具体的なところまでしっかり考える必要はなく、「どんな家に住みたいか」や、「どんな暮らしをしたいか」など、ざっくりとしたイメージでも十分です。

細かな要望はあとで家のプロがアドバイスを受けながら色々と検討できるからなんですね。

また、どんな家に住みたいかイメージするのと同時に、「どうして家を建てようと思ったのか」というのを明確にしておくのも家づくりの中でとても大切なこと。

例えば、「上下階の音を気にせず子供にノビノビと育って欲しいから」とか「安全で健康な家に住みたいから」など、あなたは家を建てるための何かしらの理由があり、それを叶えるために家づくりをしているはずですよね。

家を建てるというのは長い時間がかかるものです。

基本的に家づくりは楽しい物ですが、その中で迷ってしまう事もありますし、悩むことも必ず出てきます。

そんな時、家を建てる前に「どうして家を建てるのか」という理由をしっかり持っておく事で、長い家づくりの中の道しるべとなってくれるんですね。

「どうして家を建てるのか」が明確になっていれば、長い家づくりの中で迷った時でも家づくりの方向性が合っているのかどうかという判断ができるようになります。

これらの手順を省略してしまうと、例えば家の要望を伝える時に何だかアヤフヤな事を伝えてしまったり、住宅展示場などで見た「何となく良さそう」という物や、営業マンから勧められるままに家づくりをしてしまうなど、周りの環境に振り回されてしまう可能性が出てきてしまうんですね。

家を建てると言う事は、「選ぶ事」の連続です。

最初の段階でブレない軸を持っておくことで、あなたが納得する家を建てることができるようになります。

そして、家づくりでどれだけ納得できたのか。

これが家ができて住み始めてからの満足度に大きく影響してくるんですね。

まずは「どうして家を建てたいと思うのか」。

あなたも家を建てる前に1度考えてみてくださいね。

そして家づくり中の方は家を建てる理由と今の家づくりがブレていないかどうか定期的に振り返ってみるのもオススメです。

家の資金計画について

![家のお金]()

家を建てる前にぼんやりと「暮らしのイメージ」がついてきたら、今度は少し現実的な部分も考えてみましょう。

(イメージばかりだと、どんどん夢が膨らんでいきますので)

現実とは、お金のことです。

やはり家を建てるには予算が有ってのものなので、お金という現実的な面も把握しておく必要があるんですね。

家を建てるのにどれくらいの予算が掛けられるのかどうか。

細かい資金計画までは家づくりの最初の段階では必要ありませんが、リアルな予算の目安を実際に考えてみるのは家を建てるのにとても重要となってきます。

では、家を建てる時にはお金の面でどのような部分に注意すればいいのでしょうか?

次は家を建てる時の「家とお金」について見てみましょう。

家の頭金について

家を建てるのにはある程度のお金が必要となりますが、一般的にはいくらかの頭金と住宅ローンを組んでで家を建てる方がほとんど。

住宅ローンは言わずもがな家を建てるためのローンのことですが、頭金とは住宅ローン以外に用意するお金のことです。

家を建てる人はどれだけ頭金を用意しているかというデータを見ると、全国平均では約500万円ほどの頭金を用意してから家を建てています。

そもそも、家を建てるのにどうして頭金が必要かと言うと、家を建てるための費用全てを住宅ローンで賄うというのは難しいという事が挙げられます。

例えば住宅ローンを組むための手数料であったり、家本体を住宅ローンで建てたとしても住むために必要な家具や家電、引越し費用といった物のお金を用意する必要があるなど、家を建てるには現金があると何かと便利なケースがほとんどです。

そのため、500万円前後の頭金を用意される方が多いんですね。

ただ、一概に頭金をいくら用意すれば良いという訳ではなく、家を建てるために必要な資金というのは人それぞれで違ってきます。

そんな時に役立つのが資金計画書という物です。

それでは次に家の資金計画書という物について見てみましょう。

家の資金計画書

家の資金計画書とは簡単に言うと、家づくりに必要なお金がすべて分かる物で、普通は住宅会社や工務店があなたの予算や建てたい家に合わせて資金計画書を作ってくれます。

そして、資金計画書の中には、建物の金額、外構の費用や家電、家具の予算。ローンの諸経費や土地の金額など、家に関わるほとんどの項目が書いてあります。

(※外構とは庭の工事の事です)

資金計画書を見ることで家を建てるのにどれだけのお金が必要で、住宅ローンを組んだ際は月々どれくらいの返済計画になるかというのが一目で分かるようになるんですね。

実は、この家を建てるための総額が分かるというのがとても大切なことなんです。

家の予算で意外と忘れがちなのが、「家の本体金額」だけで家を建てることはできないとういう事です。

家は、家本体ができただけでは住むことはできないからなんですね。

家の総額を式にすると、

家の総予算 = 家の本体価格 + 諸経費

という形になります。

ちなみに諸経費とは外構、家具家電や家の登記費用、火災保険など、その他もろもろの経費のことを言います。

このような諸費用は、家の価格のおおよそ2割くらいを諸経費で見ておくのがひとつの目安となってきます。

→家の資金計画。お金の事を考えてみよう。

→家を建てるには費用はどれくらい必要なの?

このように家を建てるには家具、家電や外構工事の予算など家に付属するものの予算も必要になってきますし、土地探しからの場合は「土地代」+「家の本体価格」+「諸経費」という感じで全てトータルの予算としてどれくらい使えるかという全体像を捉えるのがポイントになるんですね。

住宅会社のホームページやチラシで家の価格が〇〇万円と書かれていたり、坪単価〇〇万円と書かれていることがありますが、それはほとんどのケースで家の本体価格のことで、その金額だけで家を建てられる訳ではありません。

家を建てるためにはそこにプラスして諸経費が必要なことを把握していれば、大体どのくらいの家を建てられるかの1つの目安となってくれるんですね。

→坪単価の計算方法とプロでも知らない注意点

→坪単価26万円の会社で、坪26万円の家は建てられるのか?建築士が調査した結果をお伝えします

→坪単価45万円の会社だと、いくらで家が建てられるのか調査しました

また、家は家の大きさと仕様によって金額が大きく変わってくるものです。

あなたが家の大きさを重視しているのか、それとも家の仕様や住み心地を重視しているのかを家を建てる前に把握しておくと、予算配分にメリハリがつきますし、住宅会社探しの時も判断しやすくなりますよ。

→小さな家と大きな家、家はどちらがいい?

ちなみに、最近の家を建てられる方の要望を見ていると、メンテナンスコストや税金が多く掛かることになる大きな家よりも、家をコンパクトにしてその分、仕様にこだわったりお気に入りの物に囲まれた生活ができる家を希望される量より質を重視される方が多い傾向にあります。

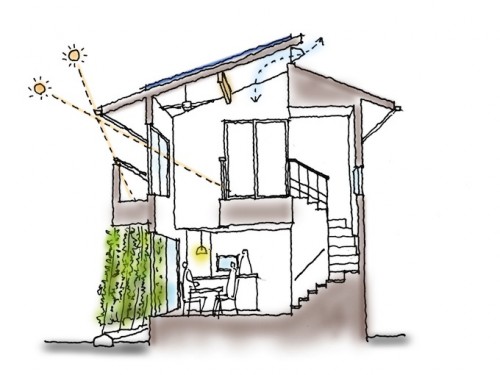

家の種類

![]()

「家を建てる」と一言で言っても、実は家の種類というのは1つではありません。

家にはいくつかの種類に分けられるんですね。

家を建てる前にこの家の種類を知っておくというのも、家づくりを後で後悔しないためにはとても大切になります。

あなたが建てたい家と違った種類の家を選んでしまっては、理想の家を建てるのが難しくなってしまうからです。

そして、家の種類の違いは一般の方では気づきにくいため、よく失敗してしまう部分でもあります。

そうならないためにも、ここでは家の種類について勉強していきましょう。

家は4つに分けられる

「家」は大きく4つの種類に分けられます。

「建売住宅」、「規格型住宅」、「セミオーダー住宅」、「注文住宅」の4種類です。

言葉を見ただけではどのような住宅かイマイチ分かりにくいですが、意外と種類があるんですね。

それではまず、建売住宅から見ていきましょう。

建売住宅

建売住宅はその名のとおり、あらかじめ家を建ててから販売している住宅のことを言います。

建売住宅の場合はすでに家が建っているので、「家を建てる」というよりも「家を買う」という表現の方が近いかもしれません。

建売住宅のメリットを見てみると、建売住宅はあらかじめ家の中を見てから購入できるので、新築の家でよくある「イメージと違った」ということがありません。

また、家づくりは半年から1年くらいかかることが多いですが、建売住宅はすでに家が建っているので、すぐに住み始めることができます。引越しを急いでいる方や家に時間を掛けたくない人にとっては建売住宅はメリットが大きいんですね。

大きな土地を仕入れて小分けにして販売するので、なかなか土地が出てこない場所でも手に入れやすいのも建売住宅の特徴です。

さらに、建売住宅は家の価格が比較的安いのもメリットと言えます。

その一方、建売住宅のデメリットとしては、多くの人に受け入れられる必要があるので、ありきたりの家になってしまうことが挙げられます。イメージとしては、ちょっと設備が高級な賃貸住宅という感じの家が多くあります。

また、家の工事が終わっているのでコンセントを増やしたいなどの変更はできませんし、家に生活を家に合わせていく必要が出てきてしまいます。

さらには家のつくりも価格なりのことが多いので、家の性能や家がしっかり作られているかどうかが分からないのも建売住宅のデメリットと言えます。

ちなみに、建売住宅と似たような名前で「売建住宅」というのもあります。

これは土地を販売してから家の打合せを行って建てる住宅のことです。

土地探しをする時に1度は見かける建築条件付きの住宅なんかは、この「売建住宅」のことなんですね。

→建築条件付きの土地を買う時に気をつけたい3つのこと

規格型住宅

規格型住宅とは、あらかじめ間取りが決められている家をカタログなどから選んで建てる家のことです。

企画型住宅では間取りや窓の位置などの変更は基本的にはできず、壁紙の色や床の色、設備のオプションなど内装に関係する部分はいくつかの中から選べるというのが一般的となっています。

名前の通り、規格化された家を建てるという訳ですね。

企画型住宅の一番のメリットは、間取りが決まっているのでコストと打合せ時間を削減できることが挙げられます。

また、同じ企画型住宅を販売している会社は多いですが、どこの会社で建てても基本的な仕様が決まっているため会社による仕上がりの差が少ないのも企画型住宅の特徴と言えます。

反対に企画型住宅のデメリットとしては、土地に間取りを当てはめることになるので、家の配置や窓が必ずしもベストとは言えない位置に配置されてしまうことが多いことが挙げられます。

そのため、複雑な土地や特殊な土地と企画型住宅との相性はあまり良くないんですね。

このような特徴のある企画型住宅ですが、最近では見た目もスタイリッシュなのも増えているので、割安な価格と共に人気がある住宅です。

セミオーダー型住宅

セミオーダー型住宅とは、家の間取りは設計士や営業マンが作成しますが、家で使える仕様がある程度決まっている住宅のことです。

セミオーダー住宅のメリットは、間取りは自由がきくけども仕様が決まっているのである程度安い価格で家を建てられることです。

反対にセミオーダー住宅のデメリットを挙げると、間取りに自由がきくので注文住宅との区別がつきにくく、後で「アレっ?」と思ってしまうこともよくあります。

最初の段階では注文住宅とセミオーダー住宅との区別がつきにくいんですね。

また、仕様がある程度決まっているため仕様自体は建売住宅と大差のない家ができてしまうこともあるので、家にこだわりがある方は注意が必要です。

間取りはあなたに合った家にしたいけども、そこまで家にこだわりがないという場合はフルオーダーの注文住宅だと少し重たく感じる場合もあり、セミオーダー型の注文住宅が合っているケースが多くあります。

セミオーダー型の注文住宅の傾向として、パワービルダーが建てる家はこのセミオーダー住宅であることが多いですし、建築条件がついている場合なんかもセミオーダー住宅である可能性が高くなります。

→パワービルダーでローコスト住宅はできるのか検証してみる

→建築条件付きの土地は、なんで間取りで失敗しやすいの?

注文住宅

その名の通り間取りも内装や外装で使う素材も自由に選べるのがフルオーダーの注文住宅です。

フルオーダーの注文住宅は、本当にあなた好みの家を建てることができるんですね。

そのため家にこだわりのある方にはフルオーダーの注文住宅というのはとても魅力的な選択肢となります。

その一方で、何でも自由に決められるということはそれだけ手間と時間が掛かり、選択肢も沢山あるということ。

さらにはいろんな住宅の中で1番費用も必要となってくるので、フルオーダーの注文住宅は少しハードルが高く感じてしまうこともあります。

もちろん、何でもかんでも1から決めるとなると相当な時間が必要となってしまうので、注文住宅を建てる住宅会社では通常は基本的な仕様はあらかじめ決めていて、こだわりたい部分の仕様を変えていくのが基本的な注文住宅を建てる時の流れになってきます。

そのため、それまで住宅会社が建ててきた家を見て「この会社の家いいな」と思えることが、フルオーダーの注文住宅が成功するポイントになってくるんですね。

時間も手間も予算も必要となってくるけども、あなた好みの家にできるのがフルオーダーの注文住宅です。

→注文住宅で失敗しない!後悔しない注文住宅のつくり方とメリット、デメリット

ちなみに、私に相談される方で多いのがセミオーダー型とフルオーダーの注文住宅の違いをあとで知ってギャップに困っているというケースと建築条件付きの土地を買われたケースです。

この2つは特に後で思っていたのと違ったということになりやすいので注意してくださいね。

→建築条件付きの土地は、なんで間取りで失敗しやすいの?

家の価格の目安

![]()

家の種類がいくつかあるように、家も価格によって建てる家が変わってきます。

それでは、実際に家を建てるのにどのくらいの費用が必要になるのかを、30坪の家を例に見てみましょう。

ローコストの家を建てるケース

『家の本体価格(1,000万円前半〜中盤)』+『諸経費』=『総額(1,000万円台後半〜2,000万円前後)』

そこまで多くの予算はないけども家を建てたい場合や、家以外に使うお金も考えて予算を抑えて注文住宅を建てる場合、このくらいの価格帯の家を選ばれる方が多いです。

家の種類で言えば企画型住宅やセミオーダー型注文住宅がこのあたりの価格帯でよく見かけます。

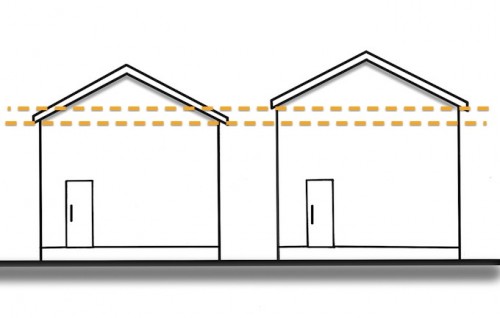

ローコスト住宅ではいかにコストをコントロールするかが大切になってきますが、家のコストを抑える場合、家の形はシンプルが基本となります。

家は凸凹したり複雑な形になればなる程、コストが高くなっていってしまうからなんですね。

→一番安く家を建てる方法をお教えします。コストパフォーマンスの高い家にする秘訣

そのため家の形をシンプルな形にして家全体のコストを抑えつつ、その中であなたに合った間取りにしていくのがバランスの良い家にする秘訣となります。

コストを抑えて家を建てる場合、アレもコレもと色々手を加えてしまうのではなく、引き算でいかにシンプルさを上手く引き出せるか、この部分がローコスト住宅の家づくりを成功させるための1番のポイントとなってきます。

中グレードの家を建てるケース

『家の本体価格(1,000万円後半〜2,000万円中盤)』+『諸経費』=『総額(2,000万円台)』

ある程度こだわりをもった家を建てる場合、これくらいの予算があるとかなり選択肢が広がります。

家の種類で言うと、規格型住宅、セミオーダー型注文住宅、注文住宅などいろんな種類が混在している価格帯とも言えます。

このあたりの価格帯になってくると、無垢のフローリングにしたり壁に塗り壁を使ったり、キッチンのグレードを上げたりとこだわりたい部分に予算が掛けられるようになるのが大きな特徴です。

→おしゃれな家は皆使っている!おすすめ無垢フローリング12選【保存版】

→これで失敗しない!壁紙と塗り壁の選び方

→プロおすすめのキッチンのつくり方と選び方4選

また、家の性能にこだわりたい場合なんかも、この辺りのグレードの注文住宅になるとある程度の性能を備えている家も増えてきます。

→家をつくる!そんな時ぜひ覚えて欲しい性能の重要なお話

その一方で、色んなことを次から次へと盛り込んでしまい、予算オーバーにもなりやすいのもこの価格帯の家を建てる時の特徴です。

そのため間取りの自由度を上手く活かしつつ、仕様は力を入れる場所と予算を掛けない場所などのメリハリをつけてあげることで、あなたにあった家を建てたいですね。

→良い家を建てる秘訣!それは本当に必要な物ですか?

高価格の家を建てるケース

『家の本体価格(3,000万円〜)』+『諸経費』=『総額(3,000万円〜)』

この辺りの価格帯の家を建てるとなると、間取り、仕様はかなり自由に選べるようになり、予算が増えれば増えるほど選べる選択肢は増えていきます。

家の種類で言えばこのくらいの価格帯であれば注文住宅であることがほとんど。

家へのこだわりがかなり強い方であっても、満足いく家を建てられる可能性がグッと高くなるんですね。

家の高級感や質感というのは、使う部材や細部のおさめ方でかなり変わってくるという特徴があります。

そのため、家の価格が上がれば上がるほど、家を建てる住宅会社の家があなたの好みのテイストに合っているかというのも重要になってきます。

高価格帯の家になればなる程、住宅会社選びが家づくりの成功の分かれ道となってくるんですね。

そのほか、高価格帯の家では必然的に選ぶ物が増えるので、住宅会社や担当者との相性と言うものもより重要視されています。

ここまで大きく3つの価格帯に区切って見てきましたが、記載した総額が家を建てる時の費用の1つの目安となってきます。

上の例は30坪の例なので、もう少し大きな家にする場合は、ローコスト住宅で坪30〜40万円。

中グレードの住宅で坪50万円。

高級住宅で坪70万円くらいをプラスすれば、ある程度の目安となってくれます。

→坪単価の計算方法とプロでも知らない注意点

では、家のお金の目安が出たところで住宅ローンについても少し見ておきましょう。

家の住宅ローン

家を建てる方の多くは、住宅ローンを組んで家を建てる方がほとんど。

やはり住宅というのは何千万円もするものなので、現金でポンッと購入されるという方は稀なものです。

そのため、将来の返済プランをきっちり立てた上で住宅ローンを組むことが大切になります。

そんな住宅ローンですが、住宅ローンの種類は大きく分けて2つ有り、1つは銀行などの金融機関が融資する「民間融資」と住宅金融支援機構による「フラット35」に分けられます。

金融機関の住宅ローンのメリットとしては、

- 事務手数料が安かったり住宅ローンの手続きが楽で審査が早いことが多い。

- 将来他の住宅ローンに借り換えるのも簡単。

- 固定金利や変動金利などライフプランに合わせた住宅ローンを選ぶことが可能。

この辺りが代表的なメリットとなります。

一方、金融機関の住宅ローンのデメリットとしては

- 様々な住宅ローンが用意されているため、どの住宅ローンを選べばいいのか判断が難しい。

- 住宅会社や工務店に勧められた金融機関の住宅ローンが必ずしもあなたに合っている訳ではない。

上記のように金融機関の住宅ローンは種類が多く、あなたに合った金融機関の住宅ローンを選ぶためには、いくつかの住宅ローンを比較、検討が必要となってきます。

次に住宅金融支援機構のフラット35のメリットとしては、

- 固定金利で金利が上がずっと変わらないため生涯にわたって返済計画が立てやすい。

- 繰上返済がしやすい。

ということ。

そのため、固定金利で住宅ローンを組みたいという方はフラット35を選ばれる方が多いです。

(フラット35という名前の通り、35年まで固定金利の住宅ローンを組むことができます)

また、住宅の性能を上げることで金利を低くすることもできるので、高性能な住宅を建てる方にとってもフラット35は相性の良い住宅ローンと言えます。

一方、住宅金融支援機構のフラット35のデメリットとしては、

- フラット35に適用している住宅かどうか審査が必要なため時間が掛かってしまうこと。

- 土地のみの取得には利用できないこと。

が挙げられますが、家を建てる場合には打ち合わせ期間としてある程度時間が必要となりますし、家を建てるために土地を購入するのでそれほどデメリットにならない点は便利です。

以上のような住宅ローンの特徴を踏まえながら、固定金利、変動金利どちらがあなたに合っているかで住宅ローンを選んでいきたいですね。

→住宅ローンは変動金利?固定金利?知っておきたい住宅ローンについての考え方

ちなみに、どれだけ住宅ローンを借りられるかどうかはその人の会社の規模や勤続年数などいくつかの項目によって決まってきます。

住宅ローンで借りられる限度額の目安としては年収の7倍程度が目安となります。

注意点としては、家づくりをしているとついつい色んな要望を盛り込んで金額が上がっていってしまいがちになりますが、家は建てるのが目的ではなく家が建ってから充実した生活を送ることです。

いっときの流れで借りられるだけ住宅ローンを組んで、生活がアップアップになってしまっては充実した生活を送るのは難しくなります。

そのため、ある程度金銭的な余裕を持った上で住宅ローンを組みたいですね。

家を建てるタイミング

「家を建てるならいつがベストなんだろうか?」

このように思う方も多くいらっしゃると思います。

家を建てるなら、良いタイミングで家を建てたいと思うのも当然ですよね。

でも、家を建てるベストの時期と言われると、いつ家を建てるのが良いのか迷ってしまうこともあります。

特に消費税などの引き上げといった税制のタイミングであったり、昔あったエコポイントのような住宅取得支援制度といった目に見えるものから、物価や人件費の上昇などの価格的な理由から早く家を建てた方が良いのか、それとも少し待った方がいいのかなど、いろんな要素があるので家を建てるベストなタイミングというのは判断が難しいもの。

このように家を建てる時期に迷いが出た方にオススメなのが、家を建てる動機を内的要因、外的要因に整理するという方法です。

内的要因とは家族が増えて今住んでいる家が手狭になってきたり、お子さんが学校に入学するなどお子さんに合わせたタイミング、その他に家を建てる理由ができた場合など、あなたの状況による要因のことを言います。

一方、外的要因とは増税やオリンピックによる人手不足や物価の上昇など、世の中の流れで変化するもののことが外的要因となります。

では、家を建てる時は内的要因、外的要因、どちらの方を優先した方が良い家を建てることができるのでしょうか?

それは内的要因です。

家を建てるタイミングというのは内的要因で決めた方が満足した家になる確率がグッと上がるんですね。

その大きな理由は、外的要因は自分でコントロールすることはほとんどできないというのが大きな理由です。

例えば、オリンピックが終われば人件費や物価の上昇が収まって家の価格が下がりそうだからと家を建てるのを待っていたとしても実際に価格の上昇が収まるかどうかは分からない部分がありますし、反対に急いで家を建てたとしても家の価格が少し下がることもあるかもしれません。

このように外的要因で家を建てる時期を選ぶというのは実はとても難しく、外的要因を家を建てるタイミングで最優先にしてしまうと、「もっと待ってから家を建てれば良かった」や、「もっと早く家を建てれば良かった」など、後で後悔してしまう理由にとなりやすいんですね。

一方、内的要因で家を建てるタイミングを決めた場合、家を建てる理由があなたの中にあるので外部要因に左右されることなく、あなたが納得したタイミングで建てることができるようになります。

この自分が納得したタイミングというのが家を建てるのにはとても大切で、外部要因合わせて家を建てるよりも家の満足度というのは高くなりますし、外部要因に合わせてタイトな時間で家を建てるよりも家のクオリティが高くなるんですね。

そのため、家を建てるタイミングは外部要因を見るよりも内部要因で選ぶのが正解となります。

ちなみに、家づくりをしていると家の間取りと価格が住宅会社と合意した段階で家の請負契約をすることになります。

この請負契約とはその住宅会社で家を建てるという契約になるので家を建てる時の重大イベントとなりますが、場合によってはそのタイミングで契約をかなり急かされたり、契約の段階であなたの予算と家の価格が合わない場合というケースが出てくることもあります。

強引に契約を迫るのは論外だとしても、住宅会社も無料で間取りを作ったり見積もりを作っても会社が成り立たないので契約について話をしたり背中を押すことは悪いことでは全くありませんが、家の契約のタイミングで大切なのがあなたが契約に納得したかどうかということです。

「なんとなく契約を急かされて」や、「今月中に契約すれば値引きしてくれるから」という理由で契約するのではなく、あなたが納得してこの会社で家を建てると決めてから家の契約をするのが重要なんですね。

住宅会社が提示したものに左右されて家を建てるのではなく、あなたが建てたい家を建てられるから契約するタイミングを選ぶことが重要となります。

また、価格が合わない場合は他の住宅会社で家を建てるのを検討してみたり、家を建てるのを一度ストップして、時間が経って予算の調整が付くようになってから家づくりを再開するという選択肢もあります。

(実際、家づくりを一度ストップされた方は最終的に良い家を建てられるケースもよく見かけます)

家を建てるタイミングで必ず頭に入れておきたいのが、あなたやあなたの家族が家を建てるのに納得したタイミングなのかどうか。

この部分を意識しておきたいですね。

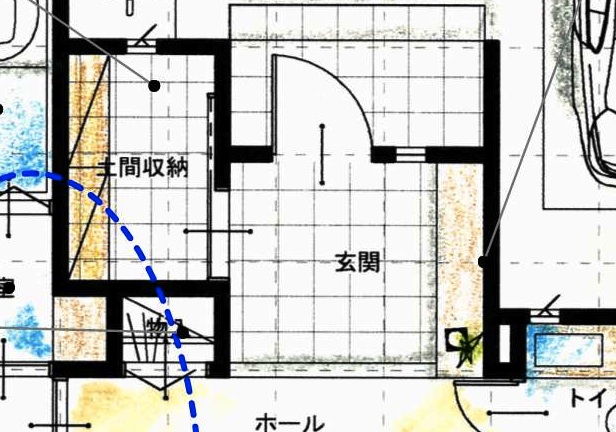

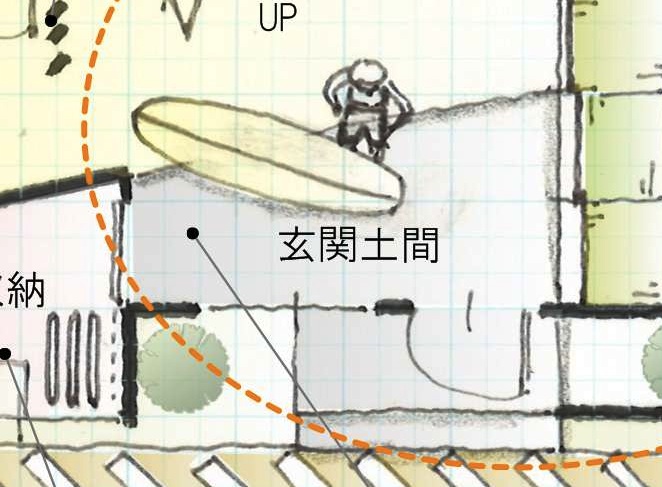

土地探し

家を建てるには土地が必要になります。

実家を建て直したり、元からある土地に家を建てる場合は土地を手に入れる必要はありませんが、土地探しから家づくりを始める方は、まずは「土地を見つけよう」と思って、とりあえず不動産屋へ行くという方がとても多くいらっしゃいます。

ですが、ちょっと待ってください。

どういう基準で土地を選べば、あなたの理想の家が建てられるか分かりますか?

実は土地の見方が分からない状態で不動産屋へ行くのはとても危険なことなんです。

どうしてなんでしょうか?

その理由は、「あなた」と「不動産会社」のお互いのゴールが違うからです。

不動産会社は土地が売れれば利益が出るので「土地を売る」というのが目的になりますが、あなたは土地を手に入れるのが目的ではなく理想の家を建てるのが目的となります。

ですので、不動産会社があなたの伝えた条件を元に探してきた土地であっても、あなたの建てたい家が建つ土地かどうかは分からないんですね。

土地を先に購入したけども、土地にお金を掛け過ぎて家に使える予算が少なくなってしまったことに後で気付いた。

法律の規制が厳しい土地で、思った大きさの家が全然建てられ無かったなど、土地ばかりを優先してしまうと土地と家のバランスが上手くいかないケースがよくあるんですね。

このように、土地を売りたい不動産会社と理想の家を建てたあなたとではお互いの目的が違うためにミスマッチが起こりやすくなってしまいます。

では、どうすればいいのか?

実は、土地を決めるよりも工務店や住宅会社など家を建てる会社を先に決める方が家づくりの失敗を減らす事ができるんです。

工務店が決まっていると土地を購入する際もどういう家が建つかアドバイスをもらう事ができるので、家を建てるのにすごくお金が掛かってしまう土地であったり、希望の大きさの家が建てられない土地なんかを購入してしまう可能性がとても低くなりますし、さらには条件が悪い土地で候補に入れてなかった土地でも、家の設計次第で実は希望の家を建てるなんてこともあります。

工務店はあなたに合った家を建てるのが仕事なので、土地だけでなく、そこに建てる家のことについても相談することができるようになるんですね。

これは意外と大きなポイントで、先に土地だけを購入してしまい、後で他の土地にしておけばよかったというケースも多く見受けられます。

極端な話、土地はまた売りに出すことはできますが土地の売買に手数料がかかってしまうので、結果、数百万円ものお金がムダになってしまうため現実的ではありません。

家を建てるために土地を購入する際は、家のことを相談できる人を味方につける。

これが重要なんですね。

このように、家を建てるときは土地を購入する時にどうすればいいか知っているかどうかで、あなたの家づくりを大きく左右するんですね。

→どこに住む?土地探しのポイント

→突然ですが問題です。土地と工務店どちらを先に決める方が良い?

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

また、土地には建ぺい率や容積率など、家を建てるのに影響がある専門用語があるので、頭の中に入れておくと土地探しの失敗が少なくなります。

→建ぺい率を知らずに土地を買ってはダメ?知っておきたい建ぺい率の事。

→容積率って実はこんなに重要です。知ってました?

→あなたの土地が狭くなる?道路のセットバックについて解説します

→旗竿地って何?旗竿地を買う前に注意したいポイント【絶対保存版】

建築士として多くの方の家づくりに関わってきた中で、土地探しは家を建てる立場の人に立ってアドバイスできる人がいるかどうかで土地の選びやすさというのは相当変わってくるというのを日々肌で感じています。

家づくりのプロを味方につける。

理想の家を建てるなら、ぜひこの部分を意識しながら土地探しをしてくださいね。

家を建てる会社の情報収集

![家の情報収集]()

「暮らしのイメージ」「家の予算」などがある程度決まったら、いよいよ住宅会社探しの開始です。

あなたの理想の家を建ててくれる住宅会社の探してみましょう。

でも、闇雲に探してみたり、住宅展示場へ何も準備せずに行くのはあまりオススメではありません。

まずはポイントを押さえた情報収集から始めてみると、貴重な時間を効率的に使うことができますし、営業マンに言われるまま家を建てるということも防ぐことができるんですね。

家を建てる時、何を基準に見れば良いかという「物差し」を持つことで、言われるまま家を建てるのではなく、あなたに合った家を建てることができるようになります。

このことを家を建てる前に知っているかどうか。

これも家づくりを成功させるためにとても大切なことです。

家を建てるための「物差し」を持っていれば、家づくりで迷った時も「何で家を建てようと思ったのか」という初心に返ることができます。

このような物差しを身につけるには家づくりの最低限の知識が必要になりますが、世の中にはいろんな情報が溢れていますし、中にはただの素人が書いているウソか本当かよくわからない情報もあります。

限られた時間を最大限有効に使うには、有益な情報をいかに効率的に身につけらえるかというのも重要になります。

これまで100を超える家を建ててきた建築士の視点から見た家を建てるのに必要なことは全てこちらにまとめていますので、気になる部分だけでも目を通してみてくださいね。

→まるで教科書!理想の家を建てる方法【絶対保存版】

→300時間も得をする!住宅会社を探す時の秘訣

→住宅展示場へ行くのはちょっと待って!

ちなみに家を建てる場合は大きく分けて3つの依頼先に分けられます。

の3つです。

この3つの違いを簡単に説明すると、ハウスメーカーはCMなどでよく見かける名前の知られた会社が多く、大手の安心感やブランドに魅力を感じる方はハウスメーカーを選ぶ方が多いです。

一方、価格の高さや自由度という点はデメリットになるケースがあります。

工務店は昔からやっている地域の工務店から新鋭のデザイン性の高い工務店まで様々。

工務店によって個性があり、あなたに合った工務店と出会えればとても満足行く家を建てることができる一方、レベルの低い工務店も混じっているなど工務店選びの目利きがより問われることあります。

設計事務所で家を建てる場合は家の設計、監理を建築家に依頼し、工務店が家を建てるという流れになります。

良くも悪くも建築家次第なので、相性が良い建築家と組んで家を建てられるかどうかがとても重要になります。

ちなみに、建築士の私の個人的なオススメ順に並べると、工務店、設計事務所、ハウスメーカーという順番となります。

最近はデザイン、性能にこだわった面白い特徴のある工務店が増えてきているのが大きな理由です。

ハウスメーカー、工務店、設計事務所の特徴をつかんで、あなたに1番合いそうな依頼先を選んでくださいね。

→工務店とハウスメーカーの違いについてまとめました

→設計事務所って実際どうなの?家を建てる前に知っておきたい住宅業界。

住宅会社を決めるポイント

![]()

情報を集めた後は、何社か気になる会社をピックアップしていき、いよいよ住宅会社を見に行くことになります。

住宅会社へ行く際は何も連絡せずに飛び込みで行くことも可能ですが、対応できるスタッフが出払っていることもあるので、予約してから行くのが1番確実です。

ただ、「まだその会社のことはよく分からないし、予約までするのもちょっとなぁ・・」というケースもあると思います。

そういう場合は、その住宅会社が開催している見学会などのイベントに参加してみるのも1つの方法です。

イベントなので実際に家などを見ることができますし、何人も参加するので比較的気軽に参加することができますよ。

住宅会社を見る際は、気に入った住宅会社があったからと言って1社しか見ないのではなく、複数の住宅会社を見てみるのがポイント。

いくつかの住宅会社や工務店を見ることで住宅会社を見る目も養われますし、あなたの中での住宅会社の基準もしっかり持つことができるようになるんですね。

もちろん、住宅会社へ行ったとしてもただ言われるがまま闇雲に家を見るだけでは、何が良いのか判断するのが難しくなってしまいます。

そのため、まずは住宅会社を見るときのポイントを知っておくのが重要。

明確な見るべき所を知っていると何社か見比べた時にも評価しやすくなります。

→住宅会社を決めるために知っておきたい3つのポイント

ここまで住宅会社を選ぶ基準をご紹介してきましたが、どうして住宅会社を見る目を養う必要があるかというと、あなたに合った家を建てるためには、住宅会社選びがとても重要だから。

たとえば、平均点で60点の家を建てる住宅会社が普通に家を建てれば60点の家が建つことになりますし、平均で80点の家を建てる住宅会社で家を建てると80点の家が建つことになります。

実はこの違い、意外と大きな違いが出てくるんです。

たとえば60点の家しか建てられない住宅会社で家を建てると、家の打合せを一生懸命して80点まで届くかどうか。

一方、平均点で80点の家を建てる住宅会社であれば普通に家を建てるだけで80点の家ができますし、もっと力を入れれば90点や100点に近い家を建てる事も可能になります。

住宅会社のレベル次第で、どんな家を建てることができるかというスタート地点が大きく違ってくるんですね。

「良い家」を建てるなら、レベルの高い住宅会社で家を建てるというのが大前提となります。

(これは家を建てるのに本当に重要なポイントです)

次に大切なのがあなたと住宅会社の相性。

どんなに良い家を建てる住宅会社で家を建てたとしても、その家があなたに合った家かどうかは分かりませんよね。

80点の家を建てる住宅会社が建てた家でも、あなたに合ってなければその家は70点にも60点にもなってしまいますし、その逆で相性がよければ90点や100点に限りなく近い家を建てることも可能になります。

例えば、あなたが家の性能を重視しているのにデザイン中心の住宅会社で家を建てるとミスマッチが起こってしまいますし、担当者との相性が悪ければ家づくりの打合せでストレスを感じる事もあれば、家が建ってからも何だか気持ちの面でスッキリしないなんて事もあります。

料理で例えると、住宅会社が素材であれば、住宅会社との相性は味付けみたいなもの。

住宅会社との相性が良いことで、「良い家」が「あなたに合った良い家」に変わるんですね。

この住宅会社のレベルと相性というのは、私が建築士として日々家を見ている中ですごく重要だと感じることで、家を建てるなら必ず知っておいて欲しい事と言えます。

→良い家を建てられる人と、良い家を建てられない人の違い

住宅会社の担当者

住宅会社に訪れると、普通は住宅会社の担当者があなたに付くようになります。

よくあるケースとしては始めに話をした営業マンがあなたの担当者となることが多いですが、家を建てる場合は営業担当者だけでなく設計担当者や工事担当者、会社によってはインテリアコーディネーターなど、家に関わるエキスパートがチームを組んであなたの家づくりのお手伝いをしていくことになります。

最初は営業マンだけですが、打合せが進むごとにあなたの担当者が登場してくるんですね。

家を建てるには時間が掛かるもの。

そのため住宅会社だけではなく、どんな人が担当者になるかも理想の家を建てるためには重要なファクターとなってきます。

そんな担当者の中で重要な要素が「人間性」「実力」「相性」の3つです。

人間性については当たり前のことですが、誠実で約束をしっかり守る担当者の方が確実に満足度の高い家が完成します。

例えばお施主さんをお金や成績としか思っていない担当者なんて嫌ですよね。

また、家を建てるのには何度も打合せを重ねることになるので、時間や連絡事項などの約束がルーズであったりすると、当初思っていたよりもストレスになることもよくあります。

(これは本当によく聞く話です)

やはり基本的な人間性がしっかりしていて信用できる担当者。

これが1番になります。

→住宅営業マンの役割とは?理想の営業マンの見つけ方

次に実力。

経験ではなく実力と書きましたが、経験が長いから良い担当者とも一概に言えないので、このような表現をしています。

たとえば、普通の住宅会社であれば担当者が新人であっても周りのフォローが付くので、意外とトラブルになることは少ない傾向があります。

その一方で、経験が長くてもあまり良くない担当者というケースもよく見かけます。

また、担当者の職種によっても必要な実力は大きく変わってきます。

営業マンであれば、段取りが悪いくらいで何とか納まることもありますが、設計担当者の実力が低い場合は結構辛いケースが多くなりがちです。

本当は家づくりのプロに提案して欲しいのに、例えば間取りの打ち合わせでカウンターを付けたいと言ったらただ図面にカウンターを描くだけで、カウンターを付けるメリットやデメリット、他の代替案の提案がほとんどなければ、何のために設計士と打合せしてるのか分からなくなりますよね。

家を建てるには設計者の実力というのはとても大きな要素となります。

しっかりした腕を持っている設計士に間取りを作ってもらうのも、良い家を建てるためにはとても大切です。

→危険な間取りの3つの特徴。あなたの設計担当者はこんな人ではないですか?

最後に、担当者との相性について。

簡単に言うと担当者との相性が良いと、家づくりがとても楽しくなります。

家づくりは時間がかかるものなので、家を通して人との繋がりができるようになりますが、やはり相性が良いとその繋がりはより楽しくなります。

また、家を建てた後も家はアフターメンテナンスなどが必要になりますが、そんな時も安心感を持てるようになります。

一生で一度あるか無いかの家づくり。

せっかくなら楽しみながら、あなたに合った家を建てていきたいですね。

→家の打合せは楽しいですか?打合せの楽しさで家の完成度は大きく変わります

家の契約

住宅会社を1社に決めて家の間取りや仕様がまとまると、いよいよ家の契約です。

家の契約は人生に1度あるか無いかくらいという方がほとんどですので、家の契約って何をするのかよく分からなくても当然。

ただ、契約書に一度はんこを押してしまうと、その効力は非常に大きいものになります。

(契約後に家を建てるのを解約しようとすると、100万円単位の費用が掛かってしまいます)

でもご心配なく。

家を契約するときに注意したいポイントを押さえておけば何も心配することはありません。

逆に、一生にあるかないかの家の請負契約を楽しんでみてくださいね。

→ついに家を契約!注意したい3つのポイント

一方、家の契約で注意しておきたいのが、値引きなどの理由を付けて契約の中身や家の仕様をよく分からずに契約してしまうということ。

(実際にあなただけに特別な値引きをしてくれるというのはかなり特殊なケースです。全ての人に同じように言って値引きしているのかもしれませんし、そもそも最初の提示価格が値引き前提の提示価格なんてこともあります)

→家は値引きしてくれるもの?

私は多くの方の家づくりを見てきましたが、契約内容をよく確認せずに契約し、契約後に「こんなつもりでは無かった」と初めて知ったという方はとても多くいらっしゃいます。

家を建てるという場合、完全に自由にできる注文住宅から、仕様がある程度決まっているセミオーダー住宅、間取りに制限がある企画型住宅など、家の種類もいくつかあります。

家の種類を納得して契約していれば問題無いのですが、契約後に家を建てるのにいろいろと制約があるのを知った場合はどうなるでしょうか?

「こんなはずでは無かった」と思ってしまいますよね。

同じように家の契約後に何が変更できて、何が選べるのか。

この部分を明確にしてから家を契約するのがとても大切なんですね。

特に建築条件付きの土地を購入して家を建てる場合は上記のようなトラブルがかなり多いので、建築条件付きの土地で家を建てる場合はどこまで希望の家を建てる事ができるのか確認しておくことが、あなたに合った家を建てるための必須項目となります。

→失敗に注意!どうして月末に家の契約を迫られることが多いの?

→あなたに合っている家はどれ?家は注文住宅だけでは無いんです

→建築条件付きの土地を買う時に気をつけたい3つのこと

ここまで読んでいただいたあなたは、ただ家を建てるのが目的ではなく、家を建てた後にどんな楽しい生活が送れるかが目的であることを知っています。

そんな楽しい生活を家を建てることで叶えてくれる住宅会社や工務店なのかどうか。

値引きなど目先の物に惑わされるのではなく、その部分をしっかり確信してから家の契約に望みたいですね。

家の打ち合わせ内容

![]()

「家を建てる」ということは建売住宅を買う訳ではないので、家の打合せと言うのが必ず必要になってきます。

でも、家の打合せってどういうことをするのかあまりイメージが湧かない人も多いのではないでしょうか。

私も家の設計という仕事をしていなければ、おそらく「何となく間取りを決めれば家が建つんやろうなぁ」くらいに思っていたと思います。

家を建てるためにどんな事を打合せするのか。そして、その期間はどれくらい必要な物なのかを頭に入れておくと、家の引渡までの予定がスムーズに立てられるようになります。

特に、いつまでに引越したいという希望がある場合は、どれくらい家づくりに時間がかかる物なのかを把握しておくのはとても重要なことなんですね。

家を建てる前に引越しの時期が決まっているなら、その時期から逆算していくと、いつまでに何をしないといけないかが明確になってきます。

→家の打合せ内容。何をするの?

→3月に引越すなら、いつから家づくりを始めればいいの?

では、家を建てるときの打合せについて具体的に見ていきましょう。

住宅会社に最初に行った時、そこでいきなり間取りの詳しい話になるということは稀で、最初はその住宅会社がどんな会社か、またどんな家を建てているのか、さらには全体の資金計画など、家づくり全体の話になることが一般的です。

そしてその後、いよいよ家の間取りの打合せに入っていきます。

家を建てる時の具体的な打合せというのは簡単にまとめると、「家の間取り」と「仕様」を決めれば、家を建てる事ができるようになります。

そして、基本的には家の間取りを決めてから家の細部の仕様を決めるという流れで打合せは進んで行きます。

それでは、間取りと仕様の打合せのポイントについて見てみましょう。

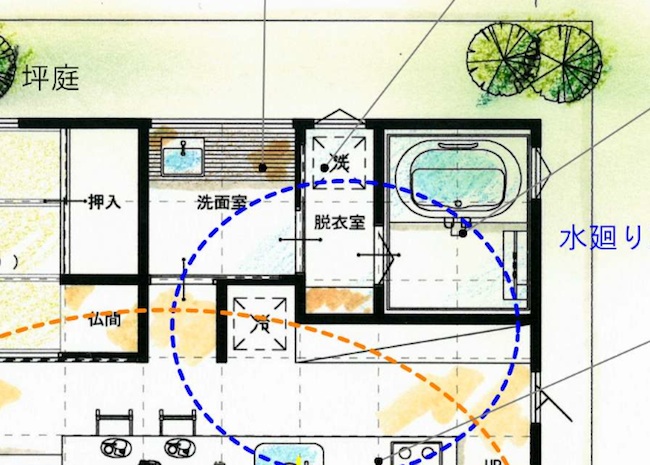

家の間取りの打合せ

家の間取りの打合せの場合、あなたの希望をヒアリングしてから設計士(または営業マン)が間取りを作成し、何度か打合せすることで間取りが確定するというのが基本的な流れになります。

そして、この間取りのクオリティは間取り作る人によって大きく変わってきます。

例えば、設計士がヒアリングをして間取りを作ることもあれば、営業マンがヒアリングをして間取りを作ることもあります。

でもよく考えてみてください。

設計士は間取りを作るプロですが、営業マンは家づくり全体を見ることに関してはプロですが、間取りに関してはプロではありません。

(中には間取りのセンスがとてもある営業マンもいますが、10人に1人か2人くらいです)

この時点で出てくる間取りのクオリティが違ってくるのがお分かりになるのではないでしょうか?

その他には営業マンがヒアリングをして設計士が間取りを作るというケースも有ります。

その場合、営業マンがただ要望をメモして設計士に伝えるのか、それとも要望を詳しく聞いた上で設計士に伝えるのかでも間取りの質は違ってきます。

どちらが良いかは簡単に分かりますよね。

家の要望はただの伝言ゲームではありません。

「〇〇したい」という要望の背景にある本当の目的が設計士まで伝わることが大切なんですね。

ただのご用聞きなのか、それともあなたの理想の家のことを詳しくヒアリングしてくれるのか。

ヒアリング次第でもその会社の設計力を計る事もできます。

また、同じ設計士でも提案をしてくれる設計士と、あなたが言った事しかしてくれない設計士というように、設計担当者次第でかなり違いが出てきます。

例えば、間取りが出てきて「次回に変更点を言ってください。その変更をして間取りを確定します」と言われても困りますよね。

「変更が無ければそれで間取りが確定」と言われても何が良くて悪いのかはよく分からないものです。

やはりプロとしての提案が有るか無いかは、家を建てるのに大きな分かれ道となります。

本当は間取りの中で気になる点を聞いた上で、その問題を解決するための提案や、変更した場合のデメリットの方が大きいのであればデメリットを踏まえてどうするかなど、しっかりした対話があった上で納得した間取りができあがります。

あなたの打合せしている会社が間取りに対してどんなスタイルなのか。

この辺りも踏まえながら住宅会社選びを行いたいですね。

→危険な間取りの3つの特徴。あなたの設計担当者はこんな人ではないですか?

→営業マンの作る間取りと設計士が作る間取りの違い

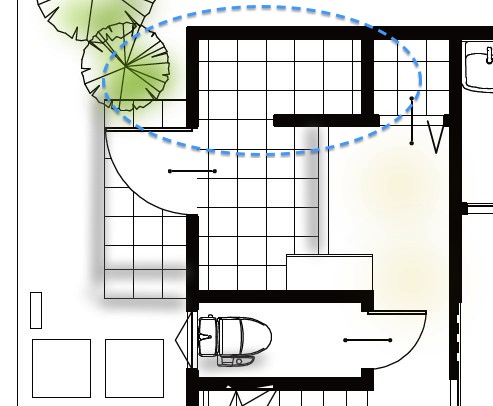

家の仕様の打合せ

間取りの次は仕様の打合せについて見てみましょう。

仕様の打合せの場合、どの会社でも基本仕様という物が有り、その基本仕様からどこまで変更できるかというのがポイントになってきます。

例えば、あなたが無垢材のフローリングを使いたいけれども、無垢材が使えない会社であったり無垢材をあまり使わないのでとても割高な無垢材のフローリングしか使えないなんてことになると本末転倒になってしまいますね。

→おしゃれな家は皆使っている!おすすめ無垢フローリング12選【保存版】

あなたが目指すインテリアや内装があるなら、その雰囲気を持った家を建ててくれる住宅会社を選ぶのが第一歩となります。

ちなみに、デザインにこだわりのある方は、ある程度デザインのセンスが合う会社で家を建てるのがお勧めです。

デザインは細部のつくり方で変わってくるため、例えば「この写真どおりの内装にして欲しい」と言っても同じように作るのは中々難しいものなんですね。

また、そこまで内装にこだわりが無くても、オシャレに見える家の基本を知っていれば、仕様の選び方次第で家の雰囲気は「アパートとあまり変わらない家」から「オシャレな家」に早変わりします。

せっかく同じ家を建てるのであれば、オシャレな家を目指したいですよね。

仕様選びのポイントを押さえることで、家はグッとオシャレに変わります。

→オシャレに見える家とオシャレに見えない家の違いって何?

ここまで、家の間取りと仕様の打合せについて見てきました。

この打合せ内容のタイミングというのは住宅会社によって様々で、例えば家の契約前に間取りや仕様など様々なことを決めてしまう住宅会社もあれば、契約後も間取りの打合せを行う会社もあります。

また、家が着工する前にすべてを決める会社もありますし、家の着工後に内装や外壁の打合せをする会社もあります。

これは住宅会社のスタンスになるので、打合せのタイミングは住宅会社に合わせる形になりますが、大切なのはいつまで何の変更が可能なのかどうかを必ず確認するという事。

しっかり確認をしていないと、例えば「家の契約後も間取りの変更が可能と思っていたけども、実は窓くらいしか変更できなかった」何てことも普通に起こってしまうんですね。

さらには、家を建てるというのは大きな決断の連続です。

そのため、ついつい後まで引っぱりがちになってしまいやすいですが、その変更の期日を知っておかないと、後で決めることが多くなり過ぎてパンク状態になってしまうことも有りえます。

そうならない様、いつまでに何を決めるのか、また変更可能なのかを最初に確認して、後悔をしないようにしないようにするのが大切なんですね。

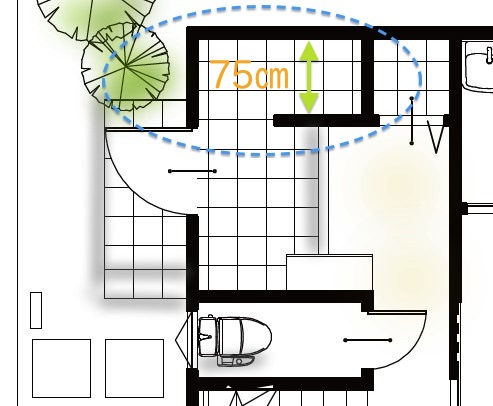

家の間取りのポイント

理想の家を建てる時に、かなりのウェートを占めるもの。

それが家の間取りです。

間取りとは、新しい家であなたの理想の生活を叶えるためのもの。

そのため、家の間取りはあなたの希望が叶っている間取りになっている必要があるんですね。

では、どうすればあなたの希望が叶っている間取りができるのでしょうか?

その答えは、あなたの話にしっかり耳を傾け、あなたの事を理解しようとしてくれる人に間取りを作ってもらうということです。

例えば、あなたがこんな間取りにしたいという要望を書いた物を担当者に渡しただけだとどうなるでしょうか?

その紙にLDKに20帖欲しいと書いていたとします。

でも20帖とひと言で言っても、その20帖の中にどんな家具を置くかでもLDKは変わってきますし、リビングとダイニングは一体で良いのか、それとも緩やかに区切れる方が良いかというように、どのような生活をしたいかでもLDKの形は変わってきます。

もしかしたら、あなたの希望を叶えるためには20帖よりも広いスペースが必要かもしれませんし、LDKはコンパクトにしても他に寛げるスペースが有る方が、あなたにとっては価値が有るかもしれません。

このケースでは、「そのLDKでどんな生活を送れると楽しいのか」という本当に家を建てるのに大切なことではなく、20帖という「数字」だけがクローズアップされてしまっているんですね。

あなたが「こんな家を建てたい」と伝えたことに対して、どうしてそう思うのか。

この部分をしっかり聞いてくれた上で出てきた間取りと、そうでない間取りのクオリティの違いというのは大きく違ってきます。

あなたの事をよく分かってくれる人が家の設計をすること。

まずはこれが家の間取りで1番大切になるんですね。

→営業マンの作る間取りと設計士が作る間取りの違い

→「こんな家にしたい」という要望だけしか伝えていませんか?

→設計士さん次第で、どうしてこんなにも違うの?その理由をお答えします。

→家は「性能」?それとも「間取り」が大切?

こうして間取りが出てきた後は、今度はその間取りがあなたに合った間取りなのかどうかを確認していくことになります。

家の間取りというのは沢山の要素からでき上がりますが、誰でも必ず確認しておきたいポイントという物もあります。

家を建てるなら、少なくとも明るくて家事もしやすい家にしたいですよね。

まずはその間取りが生活しやすい家なのかどうか。

ここを必ずチェックしておくと、あなたの理想の家を建てられる可能性がグッとあがります。

→その間取りは動線が考えられていますか?

→間取りの善し悪しを簡単に見分ける方法

→あとで後悔しない!家で暗くなりがちな場所3選

また、間取りの打合せをしている時、何度打合せをしていてもイマイチしっくりこないケースもあります。

そんな時は、そもそも打合せをしている間取り自体があまり良くないため、あなたの理想の間取りにならないケースがほとんど。

そのため1度スタートに戻って間取りを見直してみるのが、とても有効な方法です。

→間取りが上手く行かないのはゾーニングが原因かもしれません

最後に、どうせ家を建てるなら少しでもオシャレな家にしたいですよね。

実はオシャレに見える家とオシャレに見えない家では法則があります。

オシャレはセンスの部分もありますが、オシャレに見える法則を知っておくことで、あなたの家は見違えるほど変わるようになります。

→オシャレに見える家とオシャレに見えない家の違いって何?

家の間取りは、家を建てる時のハイライトと言えるものですし、本来は家の間取りの打合せはとても楽しいもの。

でも、間取りが楽しくなるかどうか、あなたの理想の間取りかどうかは、間取りの打合せで何が大切かを知っているかどうかで大きく変わってきます。

家の間取りを楽しめるよう、家の間取りについて一緒に勉強していきましょう。

→理想の家を建てるために必ず知っておきたいこと【絶対保存版】

ちなみに、間取りと予算について少しだけアドバイスを。

間取りを確定させる時、予算いっぱいまで使ってしまうのではなく、少し余裕を持っている方が満足いく家を建てられる確率はグッと上がります。

間取りで予算がいっぱいになってしまうと、仕様の打ち合わせで選択できる物が減ってしまったり追加したい物が追加できなくなってしまうからです。

実は、このちょっとした追加が家の質や見た目、満足感のアップにかなり影響してくるんですね。

何か追加したくても全て追加できないというのは思ったよりも辛いもの。

そのため、仕様選びも楽しめるように少し予算に余裕を持っておくことが、楽しく家を建てる秘訣となります。

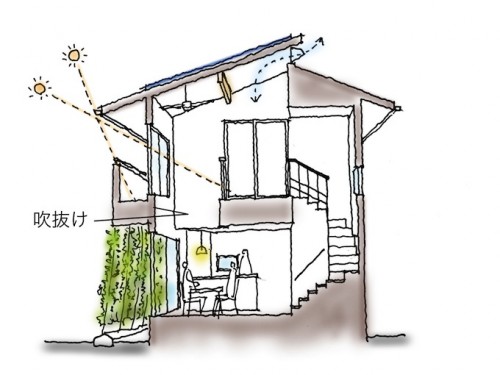

家の工事着工 〜 家の完成に向けて

家の打合せが終わると、いよいよ新しい家の工事がスタート。

家の工事前には地鎮祭、家の工事中にも上棟式などのイベントがある工務店もあるので、しっかり押さえておきたいですね。

特にお子さんがいる家庭では、家を建てる時のイベントというのは大人になっても良い思い出になるものです。

→建物着工〜引渡しまでのイベント

また、良い家を建てる人というのは、工事現場の職人さんとの関係も良好なことがほとんど。

職人さんとの関係を良くする方法は下の記事を参考にしてくださいね。

→家の建築中はお茶を持って工事現場へ行くと良い理由って何?

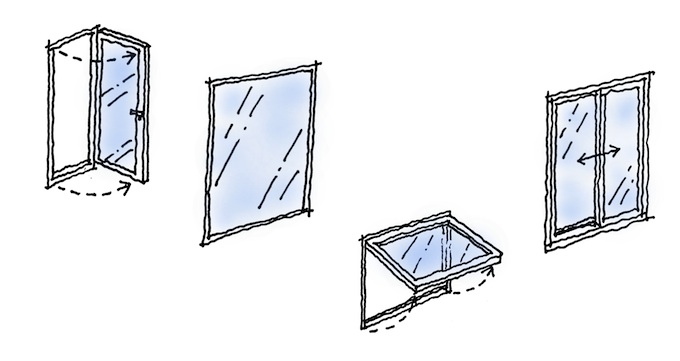

その他、家は工事が進めば進む程、何かを変更するというのが難しくなってきます。

気になることがあれば、早め早めに対応するのも大切なことになってきます。

家を建てている時に何か気になる事が合った場合は、担当の営業マンか現場監督にすぐに伝えるのが大切なんですね。

→窓を変更したいんですが、着工後の変更はどこまで可能なんでしょうか?

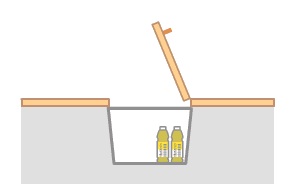

また、家は建てるだけで終わりではなく、庭の工事(外構工事)や家具、家電も引越すまでに揃えておきたいもの。

外構工事次第で家の見た目はかなり変わってくるので外構工事の打合せは早めに行いたいですし、外構工事が終わらないと庭に車を止めることもできないので引越しのスケジュールに影響したり、家が建っても外構工事が終わるまで駐車場を別に借りる必要が出たりなど、意外と影響は大きくなります。

外構工事の段取りは早めにして、バタバタしがちな引越し時期に影響が無いようにしておきたいですね。

住宅会社が外構工事もやっている会社もありますし、住宅会社が外構工事を手がけていないので外構業者を紹介してもらったり、探す必要があるケースもあります。

家の契約段階で、外構工事は誰に依頼する流れになるのか確認しておくと、外構の打合せもスムーズに進みます。

→外構のデザインで家の外観は驚くほど変わる

→外構(庭)の打合せはいつ頃すればいい?

その他、家具なども納期が意外とかかる物もよくあります。

ベストは家の間取りの打合せをしているタイミングで家具を決めて、家の工事が始まったと同時に発注して引越しと同時に納品という流れですが、遅くとも引越すタイミングで家具が入るように手配しておきたいですね。

早めにどんな家具を入れるか検討しておけるとベストです。

→お洒落な家具や雑貨が見つかるおススメのインテリアショップ19選

家の工事が進むと、いよいよ家の完成、引き渡しとなります。

家の完成前後は家の決済や施主検査、引越しなど、いろんなイベントが重なる時期にもなり、予想以上にてんてこ舞いとなってしまうケースも多く見受けられます。

忙しさのあまりに夫婦喧嘩なんてことになると、もったいないですよね。

引き渡し、引越しのスケジュールは営業マンに相談しながらしっかり段取りをつけられると1番スムーズです。

せっかくの新しい家での新しい生活なので、スタートから気持ちよく新生活を始めたいですね。

→転居の手続き一覧。新しい家に引越しする時に必要な8つの事。

家の完成

長かった家づくりも、ついに終了です。

「家を建てる」と思った時から、今までの家づくりが懐かしく感じられることだと思います。

でも、家は完成して終わりではなく、家は完成してからが本当のスタートです。

ぜひ理想の家を建てて充実した人生を送ってくださいね。

→家は建てるのが目的ではありません。 家族が楽しく過ごすための物です。

まとめ

今回は「家を建てる」と思った時から家が完成するまでに知っておきたい家づくりの流れをご紹介しました。

これまで私は建築士として多くの方の家づくりを見てきましたが、家を建てる前に家を建てる時の流れをあらかじめ把握しておくことで、完成する家の質は間違いなく上がります。

(例えば、ここまで記事を読んでくれたあなたと、この記事を読まずに家づくりをしていたあなたでは大きく違いがあるはずです)

1番のベストは家を建てる前に、有益な情報を手に入れて頭の中に入れておくこと。

そして、家を建てるため全体像を知っておくと言うこと。

もちろん、全てを覚える必要はありません。

家づくりは選ぶことの連続です。

家を建てる時に何かに迷った時、そういえばこんな情報があったなと思い出せることができれば、あなたの判断の質は大きく向上します。

これから家づくりをされる方はもちろん、今、家づくり中方も、ぜひ1度家づくりの全体像を把握してみて、迷った時はどうして家を建てようと思ったかを振り返ってみてくださいね。

そうすることであなたの建てる家はクオリティは間違いなく上がります。

また、もっと詳しい家を建てるための知識を知りたい方は、こちらにかなり詳しいまとめ記事がありますので参考にしてくださいね。

→まるで教科書!理想の家をつくる方法【絶対保存版】

家のことを効率的に勉強して、一緒に楽しい家づくりをしていきましょう!

では。

土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

家を建てる会社を探しているあなたへ「失敗しない工務店の選び方」無料プレゼントしています。

→「プロが教える!!失敗しない工務店の選び方」

家づくりで失敗したくない!そんな方こそ、間取りが重要です。

→行列ができる間取り診断