家を建てる時は人それぞれにこだわりが有るように、家に使う予算というのも人によって違ってきます。

たとえば子供の教育費などを考えてある程度お金に余裕を持っておきたいからできれば家に使う予算を抑えたいというケースもありますよね。

そんな場合に活用したいのがローコスト住宅と呼ばれる住宅です。

ローコスト住宅の明確な定義というものはありませんが、坪単価が40万円以下であったり総額1,000万円台で建てる家のことをローコスト住宅と呼ぶことが一般的です。

大手ハウスメーカーで家を建てると坪単価が70万以上することを考えると、ローコスト住宅はかなり予算を抑えて家を建てられることが分かります。

その一方で、ローコスト住宅を建てても価格なりで快適に暮らしにくかったりイマイチおしゃれな家にならなかったケースもよく耳にします。

家を安く建てられるのはうれしいものですが、せっかく建てた家が快適に過ごせなかったり賃貸住宅と変わらないような家だと何だか寂しいですよね。

そこで今回はローコスト住宅を建てるための方法と、ローコスト住宅を快適でおしゃれな家にするためのポイントについて見ていきたいと思います。

価格を抑えてオシャレな家を建てたいという方はぜひご覧ください。

ローコスト住宅の効果的な作り方

それではまず、ローコスト住宅の効果的な作り方について見ていきたいと思います。

ローコスト住宅を作る場合は価格を抑えるためのいくつかのポイントがあり、そのポイントを抑えることでコストパフォーマンスの高いローコスト住宅を作ることができるようになります。

それではまず、家はどうすれば価格を抑えることができるのか一緒に勉強していきましょう。

家の形はシンプルに

ローコスト住宅を建てる場合、家の形はできるだけシンプルにすることで価格を抑えられるようになります。

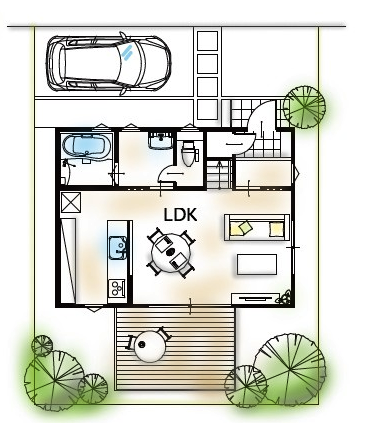

シンプルな形と言うと、たとえば総2階の家は代表的なコストを抑えられる家の形となってきます。

総2階とは下の絵ような感じの1階と2階が同じ大きさ、形の家のことですね。

![]()

このような総2階にすることで材料や作る手間などを少なくすることができるのでコストダウンすることができます。

ちなみにローコスト住宅というと「2階建てよりも平屋にした方がローコストにできそうかな?」と思うこともありますが、同じ家の広さであれば平屋の方がコストが高くなります。

平屋になると家の基礎も大きくなったり屋根の面積も広くなったりと、ローコスト住宅を目指す場合は平屋にすると少し割高となってしまうんですね。

その他に家の形で言えば、家が複雑に凸凹しているよりもシンプルな形の方がコストを抑えられるようになります。

たとえば下の絵ような同じ面積の2つの家があるとすれば、左側のシンプルな形の家の方が安く家を建てられます。

![]()

凸凹した方が部材のカットしたり余分な手間が掛かるようになるので、左側のシンプルな家の方がローコスト住宅にしやすいんですね。

家の内部についても壁が多い家よりも壁が少ない家の方が、また造作などの無いシンプルな家の方が材料や手間といったコストを抑えることができます。

→一番安く家を建てる方法をお教えします。コストパフォーマンスの高い家にする秘訣

→造作(ぞうさく)であなた好みの家に!造作のポイントとオススメの造作場所

もっとも、基本的に家の形はシンプルな方が価格を抑えられますが、住宅会社や工務店によっては家の形ではなく面積だけで価格を決めている場合もあります。

たとえば下請けの工事会社に「家の工事は坪単価で〇〇円」というような取り決めをしている場合は家の形は価格に影響を受けないなど、見積もり方法によって家の形がどれだけ影響してくるか違いがあるんですね。

そのためローコスト住宅にする場合は基本的にシンプルな形を目指しつつ、家の形が複雑になった場合に価格がプラスになるかどうか確認しておくと間取りにも幅が出るようになります。

→坪単価の計算方法とプロでも知らない3つの注意点

企画住宅など人件費が少ない物を選ぶ

家を建てる時、あなたの家にどれだけの人件費が掛かるかでも家の価格というのは変わってきます。

たとえば間取りも仕様も自由に決められる注文住宅の場合はそれだけ打ち合わせの時間が必要になったり、家を作る時もオーダーメードになるので手間や人件費が多く掛かるようになります。

一方、ある程度間取りや仕様が決まっている家であれば間取りの打ち合わせも少なく済むので人件費を抑えることができますし、実際に家を建てる時も同じような家を多く建てていれば工事の効率も上がります。

その結果、家のコストも下げられるようになるんですね。

そんな人件費を抑えられる住宅の代表的なのが「企画住宅」です。

企画住宅とはある程度間取りが決まっていたり、いくつかある間取りから好みの間取りを選ぶという住宅になります。

(同じように家の仕様もいくつか決められた中からセレクトしていきます)

選べる物が決まっているなどルールがあって規格化されているので企画住宅という訳ですね。

その結果、効率的に家を建てることができ価格を抑えた住宅にすることができます。

このような企画住宅はいろんな住宅会社や工務店が作っているので、ローコスト住宅を目指す場合は企画住宅を選択肢に入れてみるのも良いですね。

→あなたに合っている家はどれ?家は注文住宅だけでは無いんです

安く仕入れられる部材を使う

家で使う部材というのは、同じ部材でも住宅会社や工務店によって仕入れ価格というのは違ってきます。

よく使っている物や特別な仕入れルートがある物は安く手に入りますが、あまり使わない物は割高となるのが住宅業界では一般的なんですね。

そしてローコスト住宅を目指す場合、この住宅会社や工務店が安く仕入れられる部材を活用するのがポイントになってきます。

コストパフォーマンスの高い部材をどれだけ使えるかというのがローコスト住宅にするための近道だからなんですね。

その一方、ローコスト住宅で気をつけたいのが「どこかのメーカーや商品を指定して使いたい場合」です。

家やインテリア雑誌などで見たオシャレな物を自分の家でも取り入れたいという気持ちは分かりますよね。

でも、場合によってはかなり割高な買い物になってしまうことも。

その会社が安く仕入れられるメーカーの商品であればまだ良いですが、そうでない場合はかなり割高となってしまうケースも多いからなんですね。

また、先ほど出てきた企画住宅などはオプションをつけると金額が大きく上がってしまうケースもあります。

そのため家に手を加える場合は何を優先するのか。

このような優先順位をしっかりつけるのがローコスト住宅を建てるためには大切になってくるんですね。

場合によっては家はできる限りシンプルにしておき、家具や小物などのインテリアで家に個性を出すというのも賢い家のアレンジの仕方と言えます。

→注文住宅の内装を効果的にコストダウンするために知っておきたいこと

究極のローコスト住宅

少し一般的では無いのでちょっと脱線してしまいますが、ローコスト住宅を突き詰める場合はどのような方法が有るかも見ておきましょう。

究極のローコスト住宅を目指す場合、分離発注ですべて自分で手配して家を建てるという方法があります。

具体的にどのような方法かと言うと、住宅会社がやっている仕事、たとえば間取りの設計や現場の監督、発注を自分でして家を建てるという方法になります。

間取りであれば自分で作ってしまい、家を建てるのに必要な手続きや図面の清書は申請業務をメインにしている設計事務所に依頼。

そのほか家を建てるのに必要な部材は自分で発注し、家の工事は工務店に依頼して家を建てていくことになります。

本来は住宅会社がやっている仕事を全て自分で手配するという訳ですね。

この分離発注の難点は家についてかなりの知識や勉強が必要なことや時間や手間が必要なこと、住宅会社で建てた時に付いている保証が無く自己責任になってしまう点が挙げられますが、住宅会社に依頼した時と比べて3割以上は価格を抑えて家を建てることができるようになります。

(ちなみに住宅業界で一番安く家を建てられる職種は現場監督です。現場監督は現場管理以外に発注も担当するケースが多く予算をコントロールしやすいというのがその大きな理由です)

何でも自分でやってみたい方、家にすごく興味がある方はチャレンジしてみるのも面白いかもしれませんね。

また、これも特殊な方法になりますがDIYがすごく好きで得意であれば何年か掛けて自分で家を作っていくと言う方法もあります。

TV番組でも山の中に自分で家を建てた方というもよく出てくるように、家の断熱、気密といった家の性能面を除くと、手順さえ分かれば自分で家を作るというのもそこまで難しい話では無くなります。

家1棟建てるのは現実的でなくても、たとえば収納の中の可動棚は自分でDIYで作るなど、ちょっとした部分を家が完成してから自分で作ることでコストダウンしてしまうのも良いですね。

ローコスト住宅を快適でオシャレにする方法

ローコストで住宅を建てたとしても、たとえば賃貸住宅と変わらないような内装の家であればせっかくの新築の家がもったいないですし、家を建てたのであればやはり快適に暮らしたいもの。

「安物買いの銭失い」なんていうのは絶対に避けたいですよね。

そうならないよう、次にローコスト住宅を快適でオシャレにする方法について見ていきましょう。

色使いをシンプルにする

ローコスト住宅にする場合、まずは色使いはシンプルにするのを心がけることで家の中がスッキリ綺麗にまとまりやすくなります。

たとえば下の家をご覧ください。

![ダメなローコストの例]()

何だかゴチャゴチャしてお世辞にもオシャレな家に見えない家ですよね。

一方、同じような間取りでも下のような感じにするとどうでしょうか?

![ローコストにオシャレに]()

先ほどの家と比べると大分スッキリして見えますよね。

この2つの大きな違いは色の使い方にあります。

たとえば、ローコスト住宅を目指す場合は安く仕入れられる物を使うのが基本となるので、建具や床、設備などにグレードの高いものを使うのが難しくなってきます。

では、家の内装のグレードは何に大きく影響してくるのかというと「見た目の質感」です。

たとえば木目であればグレードの高い方が本物の木のように見えますし、グレードが下がる方が本物感は少なくなります。

そして中途半端な色使いの物を使ってしまうと一気に部屋全体が安っぽく見えてしまうように。

これがローコスト住宅で多い失敗なんですね。

では、どうすれば部屋の中がスッキリ見えるようになるのかというと、たとえば床材以外は白に統一するという方法があります。

その理由は白や黒など色がハッキリした物はグレードが変わっても見た目が変わりにくいから。

白や黒を使うことでグレードの影響を受けづらくなるんですね。

そして部屋に余計な色を入れずシンプルにすることでスッキリした雰囲気を作ることができ、置く家具やインテリアで好きなようにアレンジすることができるようになります。

中途半端に色は使わずできるだけシンプルにする。

ローコスト住宅にする場合はこの部分を頭に入れておくことでオシャレな家に近づけることができます。

→新築の内装はどうすればオシャレに見える?内装を決める時の6つのポイント

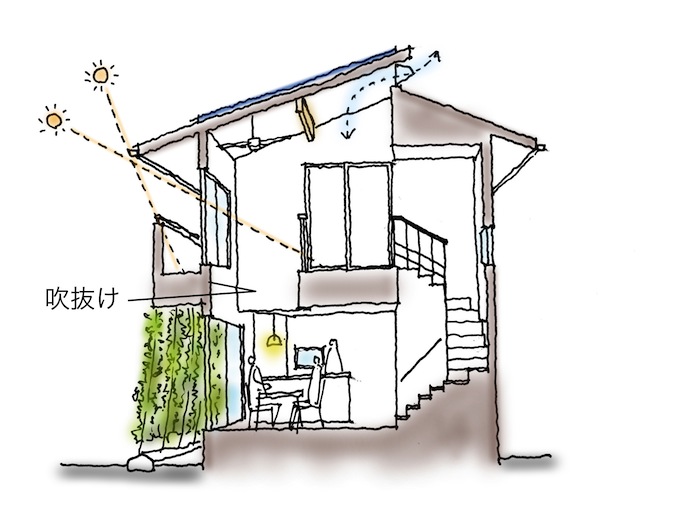

窓の使い方を工夫する

家の窓の使い方というのは家の外観や明るさ、風通しに大きく影響してくるので家の中でも重要な部分になってきます。

そんな家の中でも重要な窓ですが、ローコスト住宅の場合は窓の使い方がイマイチというケースも多く見られます。

ローコスト住宅の場合、コストを抑えるために最低限の窓しか使われていないことが多いんですね。

たとえば部屋の風通しを良くするためには風の入口と出口を作るために2つ以上窓をつけるのが基本となります。

窓が1つだと風の入口は有っても出口がないため風が入る余地があまり無いんですね。

一方、ローコスト住宅の場合は価格を抑えるために部屋に窓が1つというケースもよく見受けられます。

また、窓があれば家の中が明るくなりかなり印象が変わりそうな場所でも窓が無いというケースもあります。

一般的な窓であれば1つ5万円前後するので価格を抑えるため窓も減らしたいという気持ちも分かりますが、そのために家の風通しや明るさといった本当は享受できる物が無くなってしまうというのは残念なものですよね。

そうならないためにも部屋に窓は2つ以上あるのかどうか、また家の中で暗そうな場所は無いかどうかはしっかり確認しておきたいポイントと言えます。

→家を建てるなら必ず知っておきたい窓の話

その他、窓は家の外観にも大きな影響を与える部分となります。

その中でも道路側などよく見える場所には引違い窓の多用は禁物です。

引違い窓というとこんな窓ですね。

![引違い窓]()

引違い窓は価格の割にガラスの面積が大きいのでローコスト住宅でもよく使われる窓なのですが、家の外観を考えると使い方の難易度が高い窓になります。

何だかイマイチ外観がしっくり来ないという場合は引違い窓が大きく影響していることもあるので、引違い窓の多用には気をつけておきたいですね。

→家の外観を良くする方法(窓の使い方編)

モチベーションが上がる物を1つは取り入れる

ローコスト住宅にするからと言って、ただコストダウンのことばかり考えているとストレスになりますし、何より家づくりが楽しく感じられないもの。

せっかくの一生に一度あるか無いかの家づくり、ぜひ楽しみたいものですよね。

そんな時に意識したいのが日々のモチベーションが上がるものを1つは取り入れるということ。

何かしらモチベーションが上がる物を取り入れるだけでも家づくりの楽しさは変わってきますし、家への愛着というのは大きく変わってくるからなんですね。

ではモチベーションが上がる物とはどういうものなのでしょうか?

たとえばキッチンを例を見てみましょう。

あなたは料理が好きなのでキッチンにちょっと良いものを取り入れたいと思うけども、価格が上がってしまうのがネックに感じてしまうとします。

そんな時の判断材料となるのが、キッチンを変えることで毎日がどれだけ楽しくなるかどうかということ。

あなたが家で使いたいと思うキッチンを入れることで毎日の料理が楽しくなり、家族皆んなが美味しいご飯を食べれるようになったり、さらには健康にも配慮したメニューにすることができたりするのであれば、キッチンはとても価値が高いものになりますよね。

何より、料理をしている時に楽しそうにしている姿を見ることで、家全体が明るい雰囲気になってくれます。

そして、キッチンのこの好循環を生み出しているのが、「楽しく料理ができる」という「モチベーション」です。

このようにモチベーションが上がる物というのはお金以上の価値を生み出してくれることがあるんですね。

ローコスト住宅を目指す場合でも1つはモチベーションの上がるものを取り入れる。

それだけでも家づくりや毎日の楽しさというのは大きく違ってきます。

→それはモチベーションが上がるものですか?家の優先順位で迷った時に考えたいこと

ランニングコストとイニシャルコストを比べる

ローコスト住宅の場合、価格を抑えるために使う部材というのはある程度決まってきます。

言い換えるとイニシャルコスト重視の住宅という訳ですね。

その一方、その部材があなたにとって最適な部材かどうかというのは分かりません。

たとえば外壁材で少しグレードを上げることでメンテナンスの頻度が減るということもあります。

そうなるとイニシャルコストは高くてもランニングコストは安くなるということが起こる可能性も出てきます。

住宅会社もローコスト住宅の場合はインパクトを出したいので出す価格はできるだけ抑えるというケースもよく見かけますが、それがあなたにとってベストな選択なのかどうかは別の事になってくるんですね。

家は高価な物なので「安物買いの銭失い」は絶対に避けたいもの。

そうならないよう、イニシャルコストだけでなくメンテナンスも含めたランニングコストも含めて家を見るようにしていきたいですね。

また、頭に疑問が浮かんだ場合は質問をして確認していくのも家づくりにはとても大切なことになります。

→家のメンテナンス費用はどれくらい必要で、修繕するタイミングはいつ?

ローコスト住宅はどこに依頼すればいい?

それでは最後にローコスト住宅はどこに依頼すると効果的なのか見ていきましょう。

家を建てる場合、依頼先は大きく分けて下の4つに分けることができます。

- ハウスメーカー(CMや広告で良く見かける住宅会社)

- パワービルダー(建売住宅を中心に年間に多くの家を建てている会社)

- 住宅会社、工務店

- 設計事務所

以上の4つです。

それでは順番にローコスト住宅との相性を見ていきたいと思います。

まずハウスメーカーをローコスト住宅の視点で見てみると、ハウスメーカーは宣伝費も人件費も掛けつつ高価格帯の家を建てるというビジネスモデルになるのでローコスト住宅とはお世辞にも相性が良いとは言えません。

そのためローコスト住宅を目指す場合、まずハウスメーカーは選択肢から外すことになります。

では次にパワービルダーを見てみましょう。

パワービルダーは建売住宅を中心に多くの家を建てている会社のことをパワービルダーと呼びますが、ローコスト住宅を目指す場合はパワービルダーは魅力的な選択肢となります。

多く家を建てているので効率化がすごく進んでいますし、部材の仕入れもスケールメリットが効いて物によっては驚くほどの価格で仕入れることができるからなんですね。

パワービルダーは土地と家を一緒に売るというビジネスモデルなので建築条件付き土地など条件が付く場合もありますが、価格の面ではパワービルダーは強い味方になってくれます。

→建築条件付って書いてある土地を見つけたけど、建築条件って何?

→パワービルダーって何?パワービルダーで家を建てると安く家を建てられるの?

では次に住宅会社や工務店はどうでしょうか?

住宅会社や工務店で家を建てる場合、その得意なジャンルというのはある程度分かれてきます。

高級志向の会社や価格重視の会社というように会社によって得意な分野に違いがあるんですね。

そしてローコスト住宅を目指す場合はやはり価格重視の会社を選ぶのが近道となります。

また、日本全国に展開している企画住宅のグループに加入して企画住宅を建てている住宅会社もありますし、独自の企画住宅を作っている住宅会社もあります。

そのため好みのテイストの企画住宅を見かけた場合はその企画住宅を建てている会社を見てみるもいいですね。

その他には家族規模でやっている工務店もローコスト住宅を建てる時に意外と穴場になることがあります。

たとえば工務店について見てみると、工務店の規模が大きくなるほど組織が体系化し、人が増えても安定して経営していくために利益率というのはどの住宅会社も同じくらいになっていきます。

一方、家族規模など少人数の工務店の場合は体系化されておらず利益率をそれほど取らず家を建てているというところもたまに見かけます。

そうなると良い部材を使いつつローコストなコストパフォーマンスがかなり高い住宅を建てるということも可能となるんですね。

小規模な工務店の場合は信頼度という点では大手より低くなるという点がありますが、近くに家を建てている小さな工務店がある場合は話を聞いてみるのも一つの方法と言えます。

→工務店とハウスメーカーの違いについてまとめました

→会社の規模によって完成する家が違う!?知っておきたい工務店や住宅会社の見方

最後に設計事務所にローコスト住宅を依頼するケースも見てみましょう。

設計事務所も工務店と同じように個性があり、ローコストな住宅が得意な設計事務所はローコストでもデザイン性のとても高い住宅を建ててくれます。

そのため、価格にプラスしてデザイン性も重視したい場合は設計事務所で家を建てるというのも魅力的な選択肢となります。

その一方、設計事務所に依頼した場合は設計料が必要になるという点は注意しておきたいところ。

たとえば1,000万円台で建てた家と雑誌などに書いてあっても、その中には設計料が含まれていないことがほとんどです。

設計料も含めた総額で1,000万円台という訳ではない点は注意が必要なんですね。

(設計料は家の総額の十数パーセントとなるケースが多いです)

そのため設計事務所でローコスト住宅を建てる場合は設計料も含めて予算を考えるようにしたいですね。

まとめ

今回はローコスト住宅について詳しく見てきました。

ローコストで家を建てるには法則があり、その中でどれだけコストパフォーマンスが高い家を建てられるかがポイントになってくるんですね。

また、家で「安物買いの銭失い」は絶対に避けたいものですし、やはり住んでから楽しい家にしたいものです。

そうなるように失敗しやすい場所はあらかじめ頭にいれておきながら、家づくりの楽しみを見つけるようにしていきたいですね。

ぜひ今回の内容を参考に家づくりを楽しんでくださいね。

では。

注文住宅のコストについてはこちらも参考にしてください。

→新築の家をコストダウンするにはどうすればいい?コストダウンに効果的な場所10選

→注文住宅が予算オーバーした時に効果的な5つの方法

→家が予算オーバーする5つの要因とプラスα

→注文住宅の予算はどれくらい?年収別、家賃別で見たあなたに最適な予算の目安

→家の資金計画はどうすればいい?資金計画書の見方と押さえておきたいポイント

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→まるで教科書!理想の家をつくる方法【絶対保存版】

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

→家を建てる前に必ず知っておきたい理想の家を建てる方法【絶対保存版】

→注文住宅を建てる前に必ず知っておきたい!注文住宅のメリットとデメリット