コロナウイルスによる緊急事態宣言以降、いろんな生活のスタイルが変わってきたという方も多いのではないでしょうか?

そして、そんなコロナは家づくりにも影響があり、家の打合せでも価値観の変化やニーズの変化というものが出てきています。

今回はそんなコロナ以降、家づくりでどのような変化が出てきたか、またどんな間取りの要望が増えてきているのか見ていきたいと思います。

家に帰ってきてすぐに手を洗えるようにしたい

最近の家づくりの要望で増えているのが「家に帰ってきてすぐに手を洗えるようにしたい」という要望です。

家に帰ってきた時にできるだけ早く手を洗えるようにして、菌を家の中にできる限り入れないという考え方ですね。

これまでもこのような要望はありましたが、コロナ以降ではかなりの方が家に帰って手を洗えるようにしたいと思うようになりました。

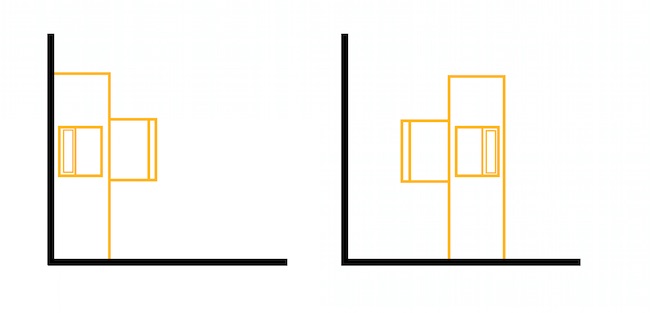

ちなみに、家に帰ってすぐに手を洗える間取りとしては、

- 玄関付近に手洗いを設ける

- 玄関からすぐに洗面室へ行けるようにする

という2つのパターンが考えられます。

比較的取り入れやすいのが、前者の玄関付近に手洗いを設けるというケースです。

コンパクトな手洗いであればそれほどスペースは必要ありませんし、コーナーに取り付けられる省スペースタイプの手洗いもあるのでいろんな間取りに対応しやすいんですね。

この場合のポイントとしては、玄関から見える位置に手洗いが付くこともあり、できるだけ重たく見えない手洗いを設置するというのがポイントとなってきます。

たとえば既製品の洗面台を玄関付近に設置してしまうと水回りと変わらない雰囲気の玄関となってしまいますし、大きな鏡なども手を洗うという用途を考えればそんなに必要なものではありません。

そのため、間取りに合ったサイズの洗面台を造作で作るのが正解となってくるんですね。

では次に、玄関からすぐに洗面室へ行くケースを見てみましょう。

玄関からすぐに洗面室へ行けるのであれば玄関に手洗いを作らなくても良いですし、汚れた服などもすぐに着替えたりできるなどのメリットがある一方、玄関の近くに洗面室を配置することで間取りに制約が出てしまうケースも出てきます。

洗面室は玄関からは近いけども、その分だけ他の場所、たとえばキッチンからは遠くなってしまい家事動線が長くなるなどのデメリットが出てしまうこともあるんですね。

間取りは日当たりの良い場所に部屋を、そして水回りは家の北側に配置することが多く、玄関も北に配置することが多い北側道路の場合は玄関と洗面室を近くに配置しやすく、南道路の場合なんかでは玄関の近くに洗面室を配置することで間取りのバランスが崩れてしまうケースもあります。

そのためコロナ対策での手洗いがメインの場合、手洗いを設けるか洗面室を玄関の近くに配置するかは設計士にお任せして、敷地条件に合った間取りにしてもらうというのがベストな選択肢となります。

玄関にコート掛けが欲しい

家に帰ってきてすぐに手を洗いたいのと同じように、上着もリビングや部屋までいかずにすぐに脱げるようにして、菌が少しでも部屋の中に入らないようにしておきたいという要望もコロナ以降に増えた要望の1つです。

シューズクロークや専用の収納の中に上着を入れられるようにしておけば、玄関もスッキリ見えるようになります。

コートだけでなく外で使うカバンなども一緒に置けるようにするのもいいですね。

外で使うものはできる限り部屋の中に持ち込まない。

これがコロナ以降のスタンダードな考え方になりつつあります。

テレワークに対応した間取りにしたい

コロナは生活スタイルに色んな影響をおよぼしてきましたが、仕事関係で大きく変わったのが在宅で仕事をするケースが増えたということ。

テレワークで仕事をされる方も増えましたし、会議やミーティングなどもオンラインで行われるようになってきました。

そうなると整えておきたいのが仕事をする環境について。

仕事がしやすい環境や集中して仕事ができる場所が家に欲しいというニーズが凄く増えているんですね。

中にはLDKの一部にカウンターを設ける予定にしていたけども、今後もテレワークが続きそうなので独立した書斎にしたいという方も。

持ち帰った仕事をするスペースであればLDKにあるカウンターで十分ですが、1日仕事をするとなるとしっかりしたスペースを確保しておきたいという気持ちもすごく分かります。

そのため、2〜3帖くらいの独立した書斎を作るケースがとても増えています。

→書斎はどう作ればいい?あなたに合った書斎を作るための5つの方法

一方、面積など大きさの関係で独立した書斎が難しいというケースもあります。

そのような場合はデスクの向きを工夫しながらLDKに仕事スペースを作るという方法も。

たとえば、LDKにカウンターを作る場合は壁に向かって作ることが多いですが、その向きを反対にするだけでもグッと仕事場感が強くなります。

たとえば仕事をしている後ろを誰かにウロウロされると落ち着かないものです。

その後ろを壁にすることで落ち着いた作業スペースにすることができ仕事のスペースという印象が強くなりますし、オンライン会議をしている場合も背景を他の画像に変えなくてもそのまま会議をすることができるようになります。

また、作り付けのカウンターにせずにデスクを置いて、場所を臨機応変に変えてみるという方法も考えられます。

仕事をする時、どのようなスタイルだと集中しやすいのか。

この部分を一度頭の中で整理してみるのが快適なテレワーク環境を作る時のポイントとなってくるんですね。

運動するスペースを確保したい

コロナが広がると共に、スポーツジムも三密になりやすいということで一時休止になりました。

一方、運動不足解消のために見る人が増えたのがYouTubeのエクササイズ動画です。

TVなどでYouTubeの動画を見ながら、30分ほどの運動をするという方がかなり増えたんですね。

実際に動画を見てみると、苦しいタイミングで励ましのコメントをしてくれるインストラクターも多く、とても良くできている動画が多いのが分かります。

その結果、運動すると言えばジムと思ってジムに通っていたけども、実際にはジムに行かなくても動画で運動できれば十分なのが分かったという声も多く聞かれるようになりました。

また、ジムへ移動する時間やジムの会費も長い目で見ると結構な時間や金額になってきます。

その分、リビングなどに運動するためのヨガマットなどを置けるスペースを確保したいという要望が増えているんですね。

プライバシー性の高い庭が欲しい

Photo:http://www.hisatomo-p.com/

コロナでは不要不急の外出を避けるよう要請がありましたが、毎日家の中に居てはイマイチ気分が晴れないもの。

そのため、気軽に外に出て日光を浴びることができる庭やバルコニーが欲しいという方も増えるようになりました。

また、ただ外に出るだけでなく、あまり外から見えずにくつろげる庭が欲しいという方が多いというのがここ最近の特徴です。

気楽に家の中にいるのとあまり変わらないように使える庭が理想という感じなんですね。

そのため、ルーバーや植栽などを使って緩やかに外と区切りつつ、落ち着く庭をつくる。

これは家づくりの基本となる部分ですが、改めて外も上手く使った家を目指したいですね。

まとめ

今回はコロナ以降の家づくりで変わってきたことについて詳しく見てきました。

これまでは家はくつろいだり家族で楽しんだりする場所で仕事や運動などは外で行うというのが普通でしたが、コロナ以降では家の中は「くつろぐだけでなく色んなことができる場所」というように変わりつつあります。

この価値観が定着するようになるかはまだ分かりませんが、家の作り方、楽しみ方の選択肢というのも家に求める物が多くなっている分だけ増えているように感じます。

今後も含めて家に何があると毎日快適に生活できるのか。

この機会にこの部分をもう一度整理してみるのも良さそうですね。

では。

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

住まいの解剖図鑑

住まいの解剖図鑑

家を建てたくなったら

家を建てたくなったら

誰も教えてくれない家づくりのすべて 2018年度版 (エクスナレッジムック)

誰も教えてくれない家づくりのすべて 2018年度版 (エクスナレッジムック)

伊礼智の「小さな家」70のレシピ (エクスナレッジムック)

伊礼智の「小さな家」70のレシピ (エクスナレッジムック)

伊礼智の住宅設計 (エクスナレッジムック)

伊礼智の住宅設計 (エクスナレッジムック)

住宅巡礼

住宅巡礼

中村好文 普通の住宅、普通の別荘

中村好文 普通の住宅、普通の別荘

建築知識ビルダーズNo.34 (エクスナレッジムック)

建築知識ビルダーズNo.34 (エクスナレッジムック)

住宅インテリア究極ガイド 最新版

住宅インテリア究極ガイド 最新版

荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ

荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ

災害に強い住宅選び (日経プレミアシリーズ)

災害に強い住宅選び (日経プレミアシリーズ)

![[正規品] ハーマンミラー セイルチェア アーム:アジャスタブルアーム/シート奥行:アジャスタブルシート/サポートオプション:ランバーサポートなし/ベース&フレーム:ブラックベース、ブラックフレーム/キャスター:カーペット用/サスペンションフィニッシュ:ブラック/アームフィニッシュ:ブラックAS1YA23HAN2BKBBBKBK9119](http://m.media-amazon.com/images/I/51+jqCXnBvL._SL160_.jpg) [正規品] ハーマンミラー セイルチェア アーム:アジャスタブルアーム/シート奥行:アジャスタブルシート/サポートオプション:ランバーサポートなし/ベース&フレーム:ブラックベース、ブラックフレーム/キャスター:カーペット用/サスペンションフィニッシュ:ブラック/アームフィニッシュ:ブラックAS1YA23HAN2BKBBBKBK9119

[正規品] ハーマンミラー セイルチェア アーム:アジャスタブルアーム/シート奥行:アジャスタブルシート/サポートオプション:ランバーサポートなし/ベース&フレーム:ブラックベース、ブラックフレーム/キャスター:カーペット用/サスペンションフィニッシュ:ブラック/アームフィニッシュ:ブラックAS1YA23HAN2BKBBBKBK9119

アイリスオーヤマ 電動インパクトドライバー 充電式 軽量 コードレス LEDライト 正逆転切替 JID80 充電器・バッテリー・ビット10種付き

アイリスオーヤマ 電動インパクトドライバー 充電式 軽量 コードレス LEDライト 正逆転切替 JID80 充電器・バッテリー・ビット10種付き