これまで当サイトを運営を始めてから多くの相談をいただいてきましたが、その中でも多いのが「間取りの相談」と、今回の「住宅会社や工務店の選び方、見極め方について」の相談です。

特に、住宅会社や工務店の選び方を詳しく解説しているモノってあまり無いんですね。

そのため、住宅会社や工務店を見極めるための1つの指標となるものを家づくりをする方に少しでも知って欲しいと思い、住宅会社や工務店選びをする時のポイントと、実際にどう評価すればいいかをまとめました。

これから家づくりを始められる方や、どこで家を建てようか迷っているという方はぜひご覧ください。

住宅会社選びがどうして重要なのか?

良い家を建てられる人と、良い家を建てられない人の違いってなんなのでしょうか?

良い間取りの家ができるかどうか?

コストパフォーマンスが高い家づくりをすること?

素敵なインテリアの家?

どれも大切な事ですが、家づくりで1番大切なことは何かと聞かれると、私は間違いなくこう答えます。

「良い家をつくるために1番大事なことは、実力のあるレベルの高い住宅会社や工務店で家を建てる事です」

では、なぜ実力のあるレベルの高い住宅会社や工務店で家を建てる事が大切なのでしょうか?

その理由を解説していきますね。

私は住宅業界に入って20年近く経ちます。

その間、住宅の建築士としてのキャリアを積み、また工務店向けのセミナー講師として様々な工務店を見てきました。

そんな中、自社の家ばかり設計していただけでは気づかなかったかもしれませんが、多くの工務店を見ることで住宅業界にはある特徴があることが分かってきました。

それは、住宅業界とはレベルの高い工務店とレベルの低い工務店が混在し、その実力差が物凄くある世界だということです。

どのような業界にもレベルの差は当然ありますが、古い体質も根強く残る住宅業界はこのレベルの差がとてつもなく大きいんですね。

言い換えると新しい技術や知識を吸収し、それを家づくりに活かすよう日々進歩している会社か、それとも昔のままのレベルで家づくりをしている会社かで、同じ家とは思えないくらいの差がつくという事になります。

それだけ住宅会社や工務店にはレベル差があるので、最初の工務店選びで失敗してしまうと、あとで取り戻すことはほぼ不可能なくらい大きな影響が出てしまうんですね。

では、工務店のレベルの差というのはどれくらい家づくりに影響を及ぼすのでしょうか?

たとえば、アベレージ(平均点)で80点の家を建てられるA工務店と、50点の家を建てるB工務店があるとします。

A工務店はアベレージが80点なので、普通に家を建てると80点の家ができあがります。

では、B工務店が80点の家を建てようとしたらどうなるでしょうか?

B工務店が家を建てた場合、会心の出来の家を建てたとして70点くらいがいいところでしょうか。

70点というと、A工務店のアベレージよりも下回る家しか作れないんですね。

テストと同じように、残念ながら家づくりで奇跡は起こりません。

今まで工務店が家に対して積み重ねてきたものと同じ家しか建たないんですね。

アベレージが50点の工務店が80点の家を建てるというのは、夢のまた夢という感じになってきます。

このように、家づくりの最初の入り口である工務店選び(住宅会社選び)を間違ってしまうと、あとでどうやっても取り返せないほどの差がついてしまうんですね。

ここで1つ大きな疑問が・・。

レベルの高い工務店が存続し続けるのは納得できますが、レベルの低い工務店も当たり前のように存在し続けているのはどうしてでしょうか?

理由はとても簡単です。

存続し続けているということは、誰かがそのレベルの低い住宅会社や工務店で家を建て続けているんですね。

では、どうしてレベルの低い住宅会社や工務店で家を建ててしまうのでしょうか?

それは住宅会社や工務店を見るための基準を誰も教えてくれないからです。

そして住宅会社や工務店を見るときの基準が分からないので、住宅会社や工務店の言ったことをそのまま信じるしかありません。

さらには、どの住宅会社は自社の家の悪いことは言わないので何があなたの家づくりに本当に必要なのか分からず、曖昧な評価しかできなくなるんですね。

その結果、間取りや金額、雰囲気で何となく住宅会社や工務店を選ぶという人がほとんどとなります。

こうなると、良い家が建つかどうかはギャンブルになると言っても過言ではありません。

何度も言いますが、良い家を建てるためには、まずはレベルの高い住宅会社や工務店を選ぶ。

これがとても重要なんですね。

では次に、このことを踏まえながら実際に住宅会社や工務店を選ぶ力を身につけるための具体的な方法を見ていきましょう。

住宅会社や工務店を見る時の8つのポイント

あなたが工務店を訪れた時、まずは何を見ればいいでしょうか?

建てる家の雰囲気?

担当者との相性?

会社の信用性?

上に挙げたものはどれも重要です。

もっと言えば、あなたが工務店で見たこと、聞いたこと、感じたことすべてが工務店選びの重要な情報になります。

でも、それでは評価の基準が曖昧になってしまいますし、言われたことや感じたことを全部覚えておくなんて不可能ですよね。

そこで、8つのポイントを元に住宅会社や工務店を見ていきます。

住宅会社や工務店を見る時の8つのポイントとは、

- 会社の信用力

- デザイン(間取り)

- 性能(構造)

- 性能(断熱性能)

- 工事現場

- 価格と仕様

- 社員

- アフターサービス

以上の8つです。

この8項目は、私が今まで数多くの住宅会社や工務店を見てきた中で、特に注目した方がよいポイントを厳選したものです。

実際に住宅会社や工務店を見たときに客観的に評価しやすくなるので、ぜひこの8項目に注目して住宅会社や工務店を見てみることをオススメします。

それでは、実際に評価する時のポイントを見ていきましょう。

会社の信用力

会社の信用力とは何でしょうか?

信用力というと会社の規模やブランドといったところを思い浮かべる方も多いと思います。

もちろんハウスメーカーのように会社の規模が大きいほど信用力が高く感じられますが、ここで言う会社の信用力はそれだけではありません。

たとえば、いくら会社の規模が大きくても会社の雰囲気が暗ければ何か問題を抱えている可能性が高いですし、そんな会社では社員のパフォーマンスも落ちますし離職率も高くなってしまいます。

家というのは生活スタイルであったり家でどう楽しく過ごせるかなど、目に見えないものをどう形にするかがとても大切なのに、会社の雰囲気がくらいと楽しい家なんてできる気がしないですよね。

このように会社の雰囲気も会社の信用力を見るときの大事なポイントです。

さらにはいつも掃除が行き届いているなど、当たり前のことがしっかりとできている会社なのかも見るべきポイントです。

意外と忘れがちですが、当たり前のことがしっかりできている会社は、お客さんに対してもしっかり対応をしているので、トラブルが起こる可能性はグッと減らすことができます。

いくら会社が大きくても、態度が横柄であったり事務所がいつも散らかっていたりする会社は、やはり信用力は落ちてしまいます。

いつも汚い会社に、物が片付く家を作れるとは到底思えません。

第一、いくら良いことを言っても行動が伴っていないので説得力に欠けますよね。

でも、こういう住宅会社や工務店は意外と多くあります。

それが当たり前になってしまい、家づくりに対する感性が劣化してしまっているんですね。

このように、当たり前のことができる会社かどうかは結構重要なポイントです。

そのほかには、会社の信用力には社長の人柄や考え方も重要なポイントになってきます。

住宅会社や工務店は中小企業がほとんどで、特に社長の考え方や人柄が会社の個性に大きく影響するからです。

そのため、一度社長と顔合わせをして雰囲気を見てみるのもオススメです。

社長が営業マン出身なのか、設計出身なのか、それとも現場出身なのかでも、工務店の個性は違ってきますよ。

→工務店の個性が瞬時に分かる、たった1つの質問

会社の信用力としていくつかの例を挙げましたが、会社の信用力を簡単に言うと、どれだけその住宅会社や工務店に対して魅力を感じられたか、そして一緒に家づくりをしたいと思えたかどうかということです。

せっかく家を建てるなら、やはり魅力を感じる会社で家を建てたいですよね。

長い目で見れば、魅力のある会社はそれだけ長く存続したり成長する可能性が高く、家ができてからも長いお付き合いができる会社になってくれます。

デザイン(設計力)

それでは次に、住宅会社や工務店のデザイン(設計力)について見てみましょう。

デザインや設計力も、家づくりで押さえておきたいポイントです。

まず、住宅会社や工務店を決める時に必ずよく見て欲しいのが、これまでにその住宅会社や工務店が建てた家のデザインが好みなのか、そうでも無いのかという点です。

簡単に言うと、その工務店がつくる家のことが好みなのか、それとも好みに合わないのかという事ですね。

たとえばモダンな家が建てたいのに、室内の壁に木を使っているログハウス調の家が得意な工務店に依頼してしまうと、完全にデザインの好みが噛み合っていないですよね。

反対にナチュラルな雰囲気の家が好きなのに、尖ったデザインが上手い工務店に依頼すると言うのも少し違ってきます。

住宅会社や工務店には必ず色という物があり、得意なスタイルというが間違いなくあります。

そのため多少の細かい作りなどは問題ありませんが、これまでと丸っきり違うデザインの家を建てる場合はかなりリスクが高くなってしまいます。

得意ではないので打ち合わせも時間が掛かりますし、新しいことをする場合はリスクも含むので見積もりも高めになりがちです。

おまけに思っているのと同じものができるかは、家が完成するまでハッキリと分かりません。

そうなると、家ができるまで安心できないですよね。

そのため、最初の段階で住宅会社が建ててきた家のデザインが、あなたに合っているかどうかが重要となるんですね。

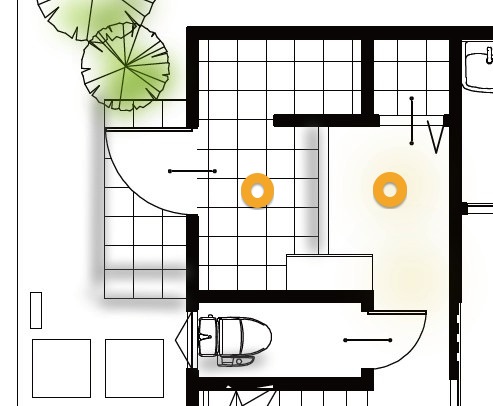

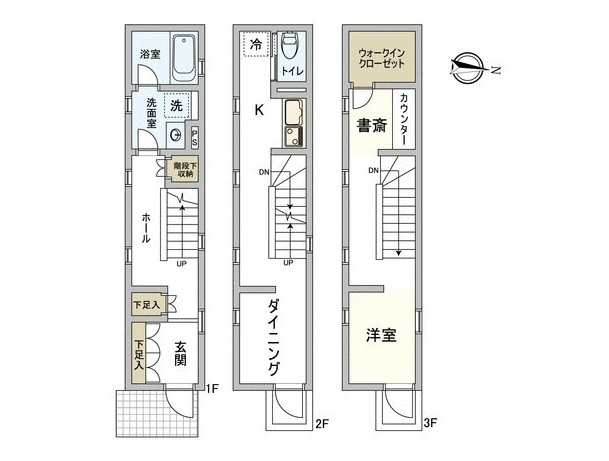

デザイン以外にも、家を建てるには間取りが必要となってきます。

この間取りをどれだけ希望に沿ったもの、さらには希望を超えるものにしてくれるのかどうかは、その住宅会社や工務店の設計力次第となってきます。

担当する設計者のレベルが高いことが一番ですが、住宅会社や工務店によっては設計者が登場してくるタイミングは違ってくるので、最初に設計力を判断できない時もあります。

そういう時は、それまでにその工務店が作ってきた家の間取りを見せてもらい、会社としての設計力を見てみるのがオススメです。

実力のある設計者がいる住宅会社や工務店の場合、周りの設計者も実力のある設計者の影響を大きく受け、その結果レベルの高い家が多くできるという傾向があります。

反対にいつもパッとしない間取りしか作っていない工務店では、残念ながらそれ以上のものを作るのは難しくなります。

「あなたの間取りだけ奇跡的にすごく良い間取りになった!!」

こんな奇跡が起こることはまず無いんですね。

設計士の腕がいきなり上がることはないですし、腕の良い相談できる設計者がいないと会社としてフォローもできなくなります。

その結果、微妙な間取りになってしまい、間取りの打ち合わせがずっと続くというケースも有りえるんですね。

→【間取りの失敗まとめ】よくある間取りの失敗と後悔しない秘訣

また、間取りを誰が作るのか、誰が打ち合わせするのかというのも意識しておきたい部分になります。

間取りは建築士が必ず作るという訳ではなく、住宅会社や工務店によっては営業マンが間取りを作るというケースもあるんですね。

また、間取りの打ち合わせを建築士がするのか、それとも営業マンがするのかでも違いが出てきます。

営業マンは家のプロですが、設計のプロでは無いので、やはり建築士が間取りの打ち合わせをした方が間取りのクオリティは高くなります。

誰が間取りを作るのか、打ち合わせをするのかも始めの段階で確認しておきたいですね。

→営業マンの作る間取りと設計士が作る間取りの違い

このように、会社選びの段階でデザインにプラスして設計力を見ておくのも重要なポイントになります。

デザイン、設計力共に施工事例を見てみるのが一番ですので、施工事例は必ず確認してみてくださいね。

家の性能(構造について)

家を建てるにあたり、家の性能というのはかなり重要です。

良い性能の家というのは、家での生活を豊かにしてくれます。

家の性能とは言い換えると、家に住む人にとって快適な空間を提供し、住む人を守ってくれる力のことなんですね。

家の性能と言ってもその範囲はかなり広く、性能評価という家の評価制度では10項目の性能を評価するなど家の性能は滝に渡ります。

そんな色んな項目がある家の性能ですが、住宅会社や工務店を選ぶ際は特に2つの項目を重要視すると、その会社のレベルを判断しやすくなります。

それは「構造」と「断熱」という2つの性能です。

なぜなら、その2つは家に住む人を守ってくれるかどうかや、住み心地に直結するからなんですね。

それではまず、構造の評価方法について見ていきましょう。

構造というと、よく家を勉強されている方であれば「耐震等級」という言葉が出てくる人もいるかと思います。

耐震等級とは1〜3まで等級があり、数字が大きい方が耐震性の高い家ということになります。

ちなみに、耐震等級1というのは建築基準法をクリアするレベル。耐震等級2で建築基準法1.25倍。耐震等級3で建築基準法の1.5倍の強さがある家となります。

このように家の耐震性能は3つのレベルに分かれますが、できるだけ狙いたいのは耐震等級3の家です。

家は家族を守るものなので地震が多い日本ではできる限り地震への備えをしておきたいですし、大きな地震がきて家は崩れなかったけども家が傾くなどダメージが大きくなると、住み続けるのは難しくなってしまいます。

そうなると、地震保険でカバーできる部分も限られるため住宅ローンが残っているのに新たなローンを組むという事態も起こってしまう可能性があるんですね。

このようなケースを避け、また家族を守るためにも、耐震等級3はできる限り確保しておきたいところです。

その一方、耐震等級3にすると間取りに制限が出る場合も出てきます。

実際に大きな吹き抜けや第空間なんかがあると、耐震等級3を取るハードルは上がってきます。

また、断層に近く大きな地震が起こりやすい地域や地盤が弱く揺れやすい地域というのもありますし、反対に断層がなく地震が起こりにくい地域や地盤が強く揺れが小さい地域というのもあります。

このように地域性や、家に何を求めるかでも耐震の優先順位というのは変わってくるんですね。

そのため、できる限り耐震等級は3を目指し、場合によては耐震等級2を選ぶというのがバランスの良い選び方となります。

→地震が来てもあなたの家は大丈夫?家の耐震性能について知っておきたいこと

では、この耐震性を住宅会社選びの基準にした場合にどこを見れば良いかというと、構造計算をしているかどうか、また標準仕様の家の耐震等級はどのレベルなのかを確認することで判断することができます。

避けたいのは標準で耐震等級1というケースです。

耐震等級1というのは木造2階建てレベルであれば簡易的な計算で家を建てることができ、さらには第三者によるチェックもされません。

また、場合によっては建築士も住宅会社もその内容をよく分かっていないのに家を建てているというケースも有ります。

そのため、標準仕様が耐震等級1というのは大きな減点部分となるんですね。

→家を建てる人が知らない耐震等級1の不都合な話

また、性能(構造)は耐震等級だけでなく、構造材として使う材料も評価の基準となってきます。

分かりやすいところだと、柱の太さや梁と呼ばれる構造材の大きさを見てみるのもいいですね。

柱だと建売住宅など価格を落とした家では105角という10.5㎝の柱を使いますし、構造に力を入れている会社では120角という12㎝の柱を使います。

家を見慣れてくると、105角の柱の家と120角の柱の家では家の見た目の安心感というのはかなり違いがあり、実際に柱は太い方が家が安定します。

このように柱の大きさや使う材料は住宅会社や工務店によって違うので、ここは必ずチェックしたいポイントです。

他には基礎をどれくらい頑丈に作っているかも工務店により違いがあります。

やはり基礎も強ければ強いほどメリットがあるので、基礎についても確認しておきたいですね。

ただ、基礎は強くするだけでなく換気も重要です。

床下が乾燥することで木が腐らなくなるからなんですね。

そのため基礎と一緒に換気についても確認できるとベストです。

最後に、工務店独自の工法やフランチャイズとして特殊な工法を使っているというケースもあります。

「〇〇工法」みたいな感じですね。

この場合、本当に強いかどうかは実際に大きな地震が起きるか、大きな施設で実験する以外に結果は分かりません。

そのため、あまり工法には深入りせず、しっかりした公の実験結果が有る場合に限り評価するくらいのスタンスがベストと言えます。

家の性能(断熱について)

構造の次は、家の断熱性能について注目して見ましょう。

耐震性能はいざ何か起きた時に効果を発揮してくれますが、断熱性能は日々の生活に直結してくるのが大きな特徴です。

そんな家の断熱性能について見る時に注目したいのが、UA値とC値という2つの数値です。

簡単にこの2つの数値を説明すると、UA値は家の熱がどれだけ外に逃げるかを数値にしたもので、値が小さいほど断熱性能が高いことを表します。

次にC値とは家の気密性能を表す数値となり、こちらも数値が小さい方が家に隙間が少なく気密性能が高い家ということになります。

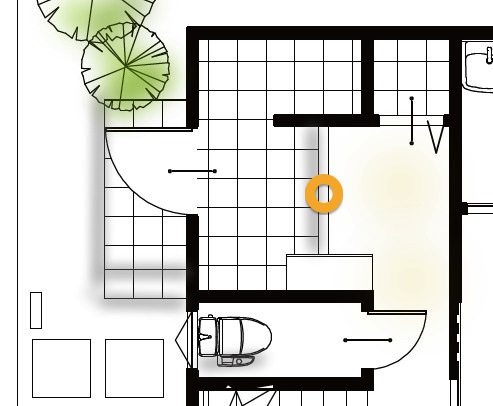

ちなみに、日本は地域によって寒暖差が大きいので下のような8つの地域に分けて、UA値の基準を設けています。

![性能]()

たとえば太平洋側の人口の多い地域は5、6地域となっており、省エネ基準でいうとUA値は0.87以下というのが一つの基準となっています。

![heat20]()

ただ、これは最低限の基準であってクリアして当たり前の基準という点は覚えておきたいポイントです。

「うちは省エネ基準をクリアしています」という住宅会社や工務店は別にすごい基準を超えている訳ではなく、当たり前の基準をただクリアしているだけなんですね。

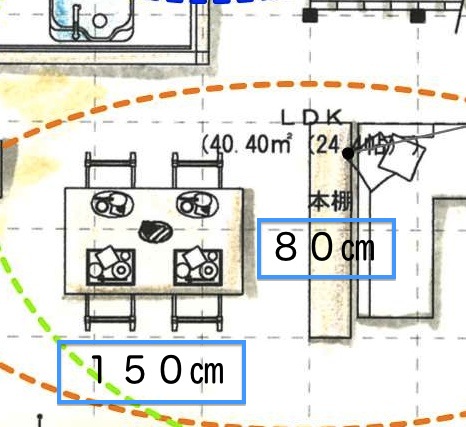

そこで基準としたいのが「HEAT20」という基準。

これは「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」というところが出している基準になります。

たとえばHEAT20にはG1とG2という2つがあり、性能が高い方のG2レベルであれば、各階にエアコンが1台あれば大丈夫というレベルで、冬に寝る時に暖房を切っても13℃を下回らない性能の家ということになります。

![heat20 g1 g2]()

これくらいのレベルになると省エネ基準よりも暖房費は半分になるだけでなくエアコンの台数も抑えられますし、何より朝起きた時も寒くて布団から出れないというのも防ぐことができるようになるんですね。

このように断熱性能は省エネ基準ではなく、HEAT20の基準で見る。

そしてできればG2レベル、そうでなければG1レベルをクリアしている。

このような視点で住宅会社を見てみると、断熱性能についてのレベルを判断しやすくなります。

→5分で分かる!家づくりで大事な高気密と高断熱の話

次にC値を見てみると、隙間のない家は何か息苦しそうと感じてしまうかもしれませんが、隙間が多いとせっかく温めた空気が外にダダ漏れとなってしまい、冷暖房効率が悪くて夏暑く、冬寒い家となってしまいます。

昔の家なんかはそんな感じですね。

気密性が悪く隙間風だらけでコタツから出られないなんて経験が有る方もいらっしゃると思います。

そうならないためにも、C値というのは重要な数値なんですね。

では、C値ではどれくらいの数字を基準にすればいいのでしょうか?

実はC値に関してはUA値のように明確な数値という基準が存在していません。

ただ、最低限欲しい数値としてはC値1.0以下にはしておきたいところ。

これくらいあると、気密性も意識しているのが分かる数値となってきます。

一方、C値で注意しておきたいのが自分の家のC値は家が完成してからでないと分からないという点です。

C値はUA値と違って計算して数値を出すのではなく、家が完成してから現場で機材を使って測定すること初めて分かるからなんですね。

では、どうすれば高気密の家を建てる会社か判断すればいいのでしょうか?

その方法としては、住宅会社や工務店が建てている家はこれまでどれくらいのC値になっているかを聞くことである程度判断できるようになります。(実際の測定結果を見せてもらうのがベストです)

たとえば、ここ1年ほどで建てた家のC値は最低、最高でどれくらいのレンジなのか。また平均してどれくらいなのか。

この部分を確認することでその住宅会社や工務店の気密性を判断することができるんですね。

(特に全棟気密測定している会社はすべての家の気密性を確認することでフィードバックができますし現場監督、大工の評価にも繋がってくるので気密レベルが高い会社が多いです)

また、どれだけの頻度で気密測定をしているのかもポイントになってきます。

たとえばモデルハウスだけ気密測定をしていてその結果を説明されても信頼性はあまり高くありません。

モデルハウスなので丁寧に作っているのは当たり前だからなんですね。

平均の数値と気密測定の頻度。

この2つは家づくりで必ず確認しておきたいポイントと言えます。

最後に、C値は義務ではないので「C値?何それ?」や「気密測定をしたことがない」という住宅会社や工務店も残念ながら存在します。

そのような会社は時代の流れに完全に逆行している会社で進歩もしていないので、選択肢から外してしまって全く問題ありません。

→住宅の気密性ってこんなに大切!快適な家を建てるために知っておきたい家の気密

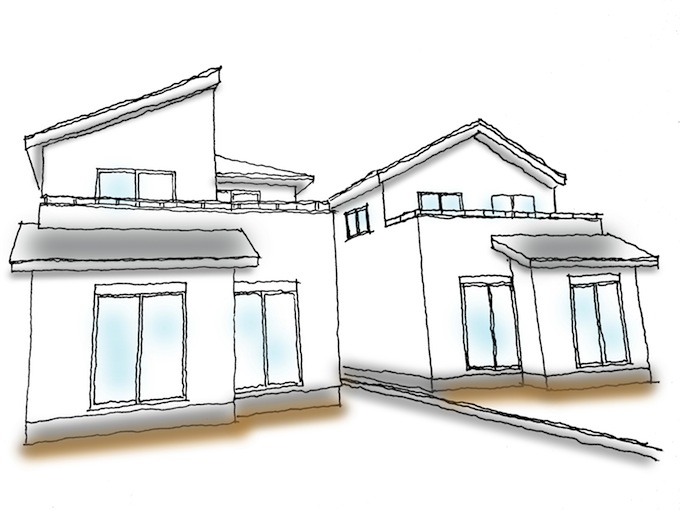

工事現場を見る

住宅会社や工務店を決める際、実際に工事している現場を見るというのはとても大事なことです。

工事現場は家に対する姿勢がとても表れる場所なので、その住宅会社や工務店のことがよく分かるんですね。

たとえば、工事現場を見に行ってグチャグチャに散らかっていたとするとどうでしょうか?

単純に自分の家の工事現場が散らかっていて歓迎する人はいませんよね。

さらには、家の柱などは家が完成するまでに見えなくなりますが、そんな汚い現場だと壁の中に何が紛れ込んでいるかも分かりません。

ひどい現場だと、壁の中にゴミが入っているなんてことも。

そのため、工事現場が綺麗なことは基本中の基本となります。

工事現場は会社として意識しないと綺麗になることはありません。

また、職人さんからすると掃除に時間も手間も余計に掛かるので、歓迎されることではありません。

それでも綺麗にするということは、会社と現場の意思疎通ができていることの現れとなります。

また、雨が降っている時の養生なども意識している工務店と意識していない工務店の差も大きく、家を丁寧にあつかっているのか。

それともただの商品として見ているのかという違いも見ることができます。

その他、工事現場の主役と言えば、やはり実際に家を作ってくれている大工などの職人さんです。

そしてそのレベルは様々で、住宅業界では建売住宅など数をこなしてご飯を食べている職人さんと、丁寧に家を作ってご飯を食べている職人さんの2パターンに分かれます。

やはり数をこなしていくとスピードが命になってくるので、先ほどのC値なんかは手間が掛かるのでおざなりになりがちです。

そうなると性能の良い家なんてできませんし、家の作りが粗くなってしまう可能性も出てくるんですね。

一方、丁寧な仕事だと性能まで意識が行きますし、作りも丁寧で綺麗な仕上がりになります。

このように、家が完成してしまうと現場がどうだったかは全くわからなくなりますが、できる家は全然違うんですね。

工事現場は家づくりの根幹を成す場所です。

家を建てるなら工事現場の綺麗さといのは必ずチェックしておきたいポイントなんですね。

価格と仕様

家を建てる時、避けて通れないのが家のお金について。

家づくりには予算があるので、お金はとても大事ですよね。

そのため、建てたい家がいくらくらいになるのか早い段階で把握するのが重要となります。

ただ、家の価格というものに定価はありません。

坪単価〇〇万円と書いてある住宅会社や工務店もありますが、基本的に坪単価表示は広告用という意味合いも強いため最低限の金額になっていることも多いですし、坪単価にどこまで含めるかは住宅会社や工務店によって違いがあります。

→床面積と施工面積ではどっちが重要?数字に惑わされない家づくりの方法をお伝えします

まず最初に家の価格で大きい部分は、当たり前ですが家の広さです。

大きければ価格が上がりますし、コンパクトにすればその分価格を抑えることができます。

そのため最初の段階で家の大きさを指定すると予算をかなりオーバーした間取りが出てくるというケースも。

そうならないように、大きさはあくまで目安くらいに伝え、予算に合う間取りを提案してもらうというスタンスの方がスムーズに家づくりが進むようになります。

また、家の形でも家の金額は結構変わってきます。

凸凹など家の形が複雑であればあるほど手間や材料が必要となるため価格が上がり、シンプルな形の家ほど価格を抑えることができます。

ちょっと価格が高いなと感じる場合、そういった無駄にコストアップしている部分が無いかどうかを確認してみるのも有効な方法なんですね。

→一番安く家を建てる方法をお教えします。コストパフォーマンスの高い家にする秘訣

→家が予算オーバーする5つの要因とプラスα

その他、家づくりでは複数の住宅会社や工務店を比較、検討することもよくあります。

でも、それぞれの会社で間取りも違えば、使っている物も違ってきます。

では、どうすれば価格面でうまく比較できるのでしょうか?

それは、家の仕様に注目するということです。

たとえば家の仕様は設備や建具など目に見える部分から、家の耐震性能や省エネ性能など目で見えにくい物など様々あり、特に性能の部分は家の金額にも大きく影響してくる部分になるので必ずチェックしておきたい部分となります。

その一方、すべての会社が同程度の仕様、性能があれば比較しやすくなりますが、そうで無いケースも多くあります。

その場合、どこか1社と同程度の仕様、性能にした時に金額がどれだけ増減することになるか聞いておくと、価格に基準ができ高いか安いかの判断がしやすくなるのでオススメです。

また、同じように家の設備もどれくらいのグレードの物が入っているのか、また他の会社に合わせた場合どれくらいの増減が発生するのかを確認しておけると比較しやすくなります。

(比較することで標準仕様のグレードが高い会社、低い会社も見えてくるようになりますし、今後の打ち合わせで追加金額が出そうな会社かどうかも何となく分かるようになってきます)

このように仕様は金額への影響が大きい場所なので、金額を確認する時は仕様も確認するようにしておくことが大切なんですね。

→注文住宅に相見積もりは必要?相見積もりをする時の3つのポイント

最後に、家の価格の場合は総額でいくらになるかを比較するというのも重要なポイントです。

家の価格の中に何が含まれているかは住宅会社や工務店で違いがあり、A社は本体価格に入っているけども、B社は本体価格に入っていない何てことも普通にあるからなんですね。

単純に家の価格だけを下げるのであれば、家の本体価格に入っているものを抜いていけば価格は下がります。

たとえば、柱やフローリングなど見積もりから抜いてしまうと家が建たなくなってしまうものは本体価格から抜けませんが、家の工事の時に出る残土であったり、仮設のトイレなんかは本体価格の中に入っていなくても家を建てることはできます。

では、その本体価格から抜いたものはどこに行くのかというと、資金計画書という家づくりの総予算が載っているものに記載されることになります。

そうすれば見積もり上、家の本体価格は安くみせることが可能となるんですね。

これは家の見積もりや資金計画書を見ていると本当によくある方法です。

いっそのこと、日本で統一した資金計画書を作ってしまえばこんなことは起こらないのですが、本体価格に何が含まれるかは住宅会社や工務店によってバラバラなのが現実です。

では、どうすれば住宅会社や工務店の家の価格を比べられるのでしょうか?

それは、資金計画書の総額を見ることで判断することができます。

本体工事に含まれていない物も資金計画書の中には入っていることがほとんどなので、総額を見ることで実際に必要な金額が分かるようになるんですね。

このように家の価格は本体価格や坪単価はあくまで目安にして、資金計画書を元に総額でどれくらいになるかという視点でいつも見ることが最重要となってきます。

→家の資金計画はどうすればいい?資金計画書の見方と押さえておきたいポイント

住宅会社の社員

住宅会社や工務店に家を建てる相談に行くと、必ずあなたの担当者が付くようになります。

まず最初に営業の担当者が付き、その後必要に応じて建築士やインテリアコーディネーターなど家の専門家が担当につくという流れが一般的です。

家づくりの場合、住宅会社や工務店のいろんな人と関わるというよりも、あなたの担当者とのやり取りがほとんどになってくるんですね。

そのため、担当者との相性はとても重要になってきます。

家づくりは意外と時間が掛かるものです。

そのため、合わない担当者との家づくりは想像するよりも大変なものになってきます。

長い時間が掛かるものですし高い買い物でもあるので、やっぱり相性の良い人と家づくりをしたいですね。

一方、ただ相性が良いだけでは家づくりのパートナーとしては物足りません。

やはり家づくりのパートナーとしての知識であったり、経験、情熱(気持ち)も必要になってきます。

これから先の長い家づくりを支えるわけですから、営業マンであればお金やローンのことはもちろん、いろんな段取りをしたり調整役として家づくり全体を統括してもらう必要があります。

そのため、信頼できる人間なのかも大切な要素となります。

→住宅営業マンの役割とは?理想の営業マンの見つけ方

設計担当者であれば、間取りの良し悪しやデザインを任せることになるので、明らかに力が足りない人やセンスが悪そうな人が出てきたら大変です。

どんな家になるか心配になりますよね。

やはりプロの建築士に求めるのはただ図面を描く人ではなく、いろんな提案なども含めて家づくりをリードしつつ話をしっかり聞いてくれるという人です。

こういったプロとして信頼できる担当者が付くのか。

この部分も住宅会社や工務店選びで評価しておきたいポイントとなってきます。

→良い家をつくる設計士が必ずもっているもの

→危険な間取りの3つの特徴。あなたの設計担当者はこんな人ではないですか?

アフターメンテナンス

それでは最後の8つめの項目、アフターメンテナンスについても見てみましょう。

家づくりをしていると、家を建てるのが目的のように感じてしまう事もありますが、家は建てるのが目的ではありません。

家ができて住み始めてからが本当のスタートとなるんですね。

そのため、アフターメンテナンスというのは家を末長く楽しむためにはとても重要な要素になってきます。

長く家で暮らしていると、どこか不具合も必ず出てきます。

また、家に問題がないか定期的に確認するアフター点検など、住宅会社や工務店との関わりは家が建ってからも続いていくことになります。

そんな時、しっかりと動いてくれる住宅会社や工務店だと頼もしいですよね。

また、アフターメンテナンスで確認しておきたい部分として、定期点検はどれくらい有って、不具合に対しての保証は何年付くのか確認しておくのも、あとでトラブルを避けるために大切なことです。

ちなみに、地域密着の住宅会社や工務店というのはアフターサービスを重要視している会社が多いという特徴があります。

地域で悪い噂がたてば仕事が難しくなりますし、反対に良い噂が多ければ口コミで広がったり家を建てる人を紹介してもらうこともふえてきます。

それだけアフターサービスは地域を大切にしている会社にとっては死活問題になるくらい重要なことなんですね。

そして、家を建てる人にとってもアフターサービスが良くて悪いことは1つもありませんし、そんな地域を大切にしている会社で家を建てたことがブランドに変わって家に付加価値が生まれてきます。

家を建てるならアフターサービスにも力を入れている住宅会社や工務店に。

このように会社選びの段階で、家ができてからのことも考えておくことも大切なんですね。

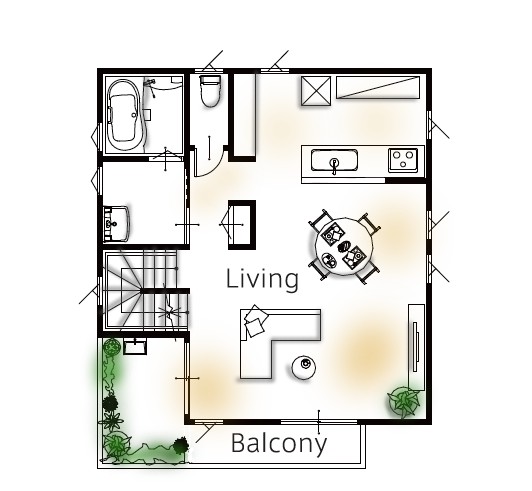

住宅会社や工務店の評価方法

ここまで、住宅会社や工務店を見るときの8つのポイントについて見てきました。

では最後に、これまで見てきた8つの項目の具体的な使い方についてご紹介したいと思います。

step

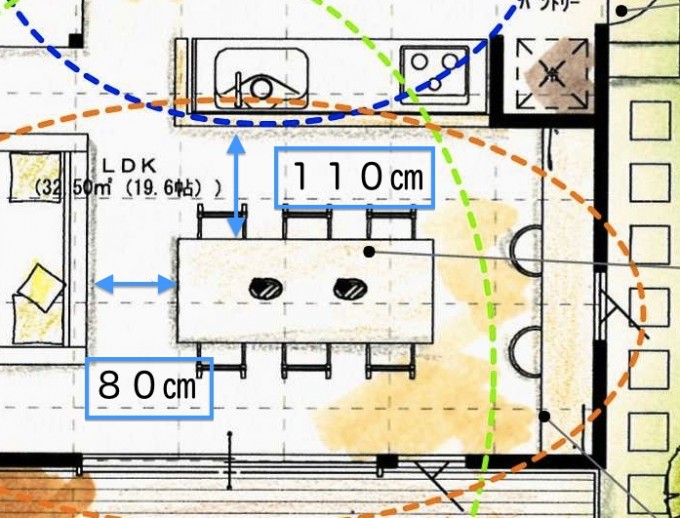

18つの項目を評価する

これまで見てきた8つの評価項目に対して、10点満点であなたの評価を入れていきます。(80点満点)

step

2あなたのこだわりを反映させる

家づくりをする時にこだわるポイントは人によって違います。今回の記事を読まれているあなたも、きっと何かしらのこだわりたい所があるのではないでしょうか。

今はまだ、8項目×10点で80点満点です。

そこで合計100点満点になるように、あなたのこだわりのある項目の上限値を上げます。

たとえば「デザイン(間取り)」に1番こだわりが有るけれども、「性能(断熱)」と「価格と仕様」も気になるという場合は、「デザイン(間取り)」を20点満点に、「性能(断熱)」と「価格と仕様」をそれぞれ15点満点に。

これで100点満点の評価書ができあがります。

こうすることで、世界に1つだけのあなたのこだわりが反映された工務店評価シートが完成します。

たとえば、下のような感じですね。(下のものは、必要に応じてお渡ししている評価シートです)

![工務店評価シート]()

この評価書を住宅会社や工務店ごとに作成することで、どの会社で家を建てるのがベストなのか。

それが簡単に分かるようになるんですね。

その他のアレンジ方法としては、興味の少ない項目があれば10点満点でなく5点満点にするなど、よりあなた好みに評価をアレンジする事も可能です。

何があなたの中で重要で、何が重要でないかを改めて知るきっかけにもなりますので、好みに合わせてアレンジして見てくださいね。

まとめ

今回は、住宅会社や工務店を実際にどのように評価すればいいのかを詳しく見てきました。

家づくりはどこで家を建てるかで成功するかどうかが決まってきます。

ただ、実際にどの部分を見て、どのように評価すればいいかは分かりにくいものです。

そのため、住宅会社や工務店を見極めるための1つの指標となるものを家づくりをする方に少しでも知って欲しいと思い、今回の記事を作成しました。

今回まとめた内容が、少しでもあなたの家づくりの役に立ってくれれば幸いです。

一緒に少しでも良い家を日本に増やしていきましょう!

では。

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→まるで教科書!理想の家をつくる方法【絶対保存版】

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

→注文住宅を建てる前に必ず知っておきたい!注文住宅のメリットとデメリット

Copyright © 2020 建築士が教える!新築の家を建てる人のための家づくりブログ All Rights Reserved.